〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

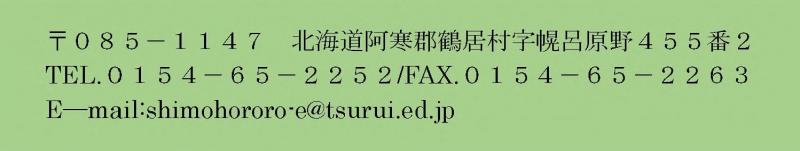

「しもほろろ6かじょう」から

校長 小 林 香 織

今年度

そこで、先日12日(水)の朝会で「字を上手に書くために…」と題して、次のようなお話しをしました。

①字の役割は「自分の考えを残す」「相手に伝える」こと。

②上手な字の最低条件は「読む人が迷わずに読めること」。

③上手な字のポイントは、「止めやはらいがしっかりでき、

文字のバランスがきれいで、いつでも同じように書けること」。

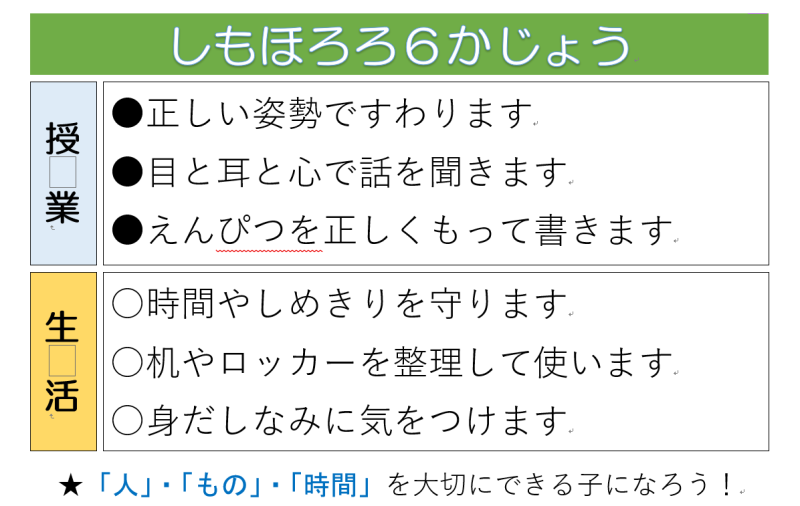

④バランスを見ながら書くためには「座る姿勢」や

「えんぴつの持ち方」が大事になること。

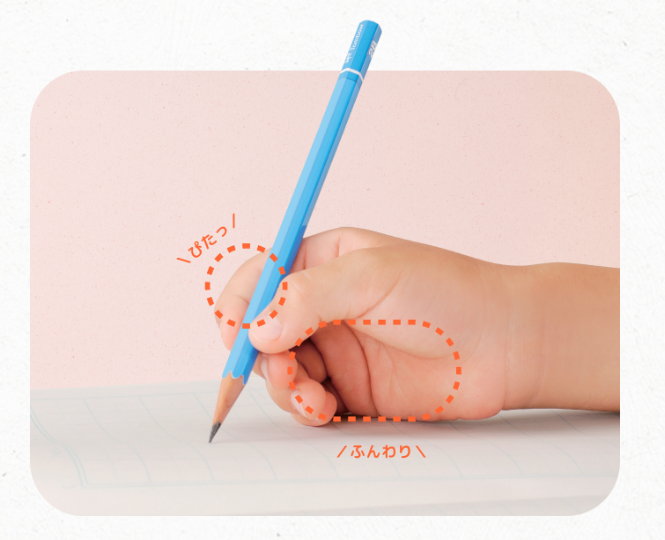

④「速いけど雑」な人は、

直で

「速い」=「良い」ではなく、

「ゆっくりでもていねい」に

書くことが大事!

⑤ていねいな字は、読む人への心遣い。

いきなり上手な字を書くのは難しいので、

まずは「ていねいな字」から始めよう!

「速くて上手」「速いけど雑」「遅いけど上手」「遅くて雑」の4つのうち、「速いけど雑」が一番ダメと言うと、子供たちは「えーっ!」という顔。「速いけど雑」という人は、「速さ」を意識するあまり、「ていねい」を忘れてしまうので上達しにくいのです。

文字を書く姿勢は、日常の座る姿勢にも繋がります。普段、各教室を見に行くと、足が机の横棒に乗っていたり、後ろに引いていたりと、床に足裏がついていないこともしばしば。足裏を床につけ、背筋を伸ばすことで、呼吸や血流が良くなり脳が活性化します。

子供たちの能力を最大限に引き出すためにも、これからも基礎・基本となることは、学校全体で一律に指導を進めていきます。ご家庭でも時々、お子様のえんぴつの持ち方や座っている姿勢に目を向け、声かけをしていただきたいと思います。

「たい」が泳ぐ心

校長 小 林 香 織

11日の学芸発表会では、ご来賓をはじめ多くの保護者・地域の皆様に足を運んでいただき、第1部のふれあいパーク、第2部の表現活動の発表をご覧いただくことができました。特に、第1部のふれあいパークでは、一人一人の発表に保護者・地域の皆様からの感想や質問をいただき、発表した子供たちが嬉しそうに答える場面がどの教室においても、たくさんありました。ご協力、ありがとうございました。

☆ ☆ ☆

さて、先日の全校朝会で、「たいが泳ぐ心」についてお話しをしました。

**********************

『「たい」と

そう、「○○(し)たい」の「たい」です。

そこで、『○○(し)たい』の「たい」について子供たちに聞いたところ、「やってみたい」「知りたい」「がんばりたい」「話したい」「読みたい」「作りたい」「など、前向きな「たい」がたくさん出てきました。中には「ねむたい」という声もありましたが。

たくさんの「たい」が心の中にあるからこそ、人は動くことができる。「知りたい」と思うから調べる、「ねむたい」と思ったら布団に入る、「勝ちたい」と思うから練習をがんばるなど、人が動くもとになる力が「たい」。

時には、「食べたい」と思うから「作りたい」が生まれて「上手になりたい」に繋がることもある。

そんな「

**********************

というお話です。

その後、低学年教室から朝の会の最後の歌が聞こえてきたので、「1・2年生には「うたいたい」がいるね」と声をかけました。子供たちも嬉しそうに「うたいたい!」と笑顔で自分たちの心の中のたいを泳がせてくれました。

☆ ☆ ☆

そう考えると、先日の学芸発表会の「ふれあいパーク」で発表する子供たちの姿は、子供たちの「知りたい」「調べたい」「伝えたい」が形になったと言えます。子供たち一人一人の心の中にある「たい」は、小さな「たい」なのかもしれません。でも、その「たい」をたくさん泳がせて元気にし、「自分で考えて動ける人」になってほしいと願っています。そこに向けて、学校では子供たちの「たい」が生まれる、「たい」を育てるような教育を進めます。ご家庭でも子供たちの心に小さな「たい」が見え隠れしたら、それを活かせるようにご協力いただきたいと思います。

1日何回「ありがとう」と言っていますか?

校長 小 林 香 織

令和7年度も前期がもうすぐ終わろうとしています。

この半年、様々な行事や学校の取組にご協力いただき、本当にありがとうございました。10月からの後期も何かとお世話になります。よろしくお願いいたします。

☆ ☆ ☆

さて、みなさんは1日に何回くらい「ありがとう」という言葉を声に出して言っていますか?

「ありがとう」と言われて嫌な気持ちになる人は、たぶん99.9%いないと思います。

この「ありがとう」という言葉、感謝の言葉なのですが、この言葉を言うことで、次のうち、

① 「ありがとう」を言われた人

② 「ありがとう」と言った人

③ 「ありがとう」を聞いた人

なんだか、どれも幸せになれそうな気がしますが、一番幸せになれるのは②「ありがとう」を言った人です。

なぜかというと、「ありがとう」は感謝を表す言葉です。

「ありがとう」といえるということは、他の人が自分に対して何かをしてくれたことに気付いているということ。他人の自分への厚意に気付くことができると、なんとなく幸せな気持ちになります。

色々調べてみると、ネスレ日本やゴディバジャパンで実施した「ありがとう」について調べた結果がありました。

ネスレ日本によると、1日に「ありがとう」を言う平均回数は7.5回に対し、言われる回数は4.9回だそうです。

また、ゴディバジャパンの調査ではメールやSNS等も含めて1日に「ありがとう」を伝える平均回数は14.1回、声に出して「ありがとう」を伝えるのは1日に9.7回だそうです。

およそ、1日に10回弱は「ありがとう」を言っているということになります。(年代によって少し違うようです。)

興味深いのはどちらの調査でも「ありがとう」をたくさん言うほど、幸福度が高いという結果が出たというところ。

幸福度の高い人の方が生産性が高いとか創造性が高いという海外の研究報告や、「ありがとう」をたくさん言う人ほど「ありがとう」をたくさん言ってもらえるという結果もあるとか。

ここま

わずか5文字の「ありがとう」は他者への感謝だけでなく、自分自身への感謝の効果もあります。まずは今日から、1日15回を目標に「ありがとう」を伝え合ってみませんか?

スマホ・ネット安全教室から…

校長 小 林 香 織

28日間の夏休みが終わりました。そしておよそ4ヶ月強の長い2学期が始まりました。

8月集会の時に、子供たちに聞いたところ、ほぼ全員が充実した夏休みを送っていたようです。

☆ ☆ ☆

さて、25日にオンラインで「スマホ・ネット安全教室」を実施しました。1~3年生は「スマホの使い方・マナー」、4~6年生は「オンラインゲームやコミュニケーション」について学びました。

1~3

スマートフォン等の使い方に関わる最近のニュースといえば、愛知県豊明市で『対象をすべての市民と市内の学校に通う18歳未満の子どもとし、使用する時間の目安を仕事や勉強以外で1日当たり2時間以内』とする条例を8月議会で制定する動きが報じられました。また、令和2年4月には香川県で『香川県ネット・ゲーム依存症対策条例』が施行された例もあります。どちらも罰則等はありません。

「市や県が、個人のスマホ等の利用状況を規制するとは何事ぞ!」という声もSNS上で上がっています。しかし私は、これらの条例の意図するところは「各家庭でルールを決めて、子どもたちの成長に支障のない使い方を考えましょう」ということなのだろうと思います。

そんなニュースの中で、ある家庭のスマホの利用状況が映し出されていました。そこには、子どもの利用時間や使い方よりも、隙があればスマホをいじっている保護者の姿がありました。父親が「娘がゲームする時間が長くて…」というと、娘は「寝るときにパパがスマホいじるから明るくて眠れない」と文句を言う場面も…。もしかすると、スマホやタブレットの使いすぎは、私たち大人の方が子どもより課題があるのかもしれません。

☆ ☆ ☆

スマ

たまには、スマホやタブレットの電源をオフにして、親子・家族でボードゲームやカードゲームなど、対面でじっくり話したり遊んだりしてみませんか?

大人に近づくためにがんばってほしいこと

校長 小 林 香 織

6月末に6年生の修学旅行、先日は5年生の宿泊研修、3~4年生の体験学習を無事終えることができました。行事が終わると、なんとはなしに子供たちが少し成長したように感じます。

明日から28日間の夏休みを前に、7月集会では次のような話をしました。

********************************

「大人になるためにがんばってほしいこと」

「大人になる=体が大きくなる」ではなく、「たくさんのことを意識しなくてもできるようになること」。

夏休みに次の3つのことをがんばってほしいと思います。

①思ったことをすぐに口に出さない。

②声の大きさや、自分の体や心をコントロールできる

③まわりの状況を的確に判断して考えて行動する

①は、「誰かが話をすると、すぐに反応して話をさえぎるのをやめましょう。」ということ。話している人は話しづらくなるし、まわりで聞いている人はその声にジャマされて話がわからなくなる。繰り返していると、「◯◯さんは、すぐ話をとっちゃうから」と友達が離れていってしまうこともある。そんな人にはなってほしくない。

②は、年齢とともにだんだんとできるようになって行って欲しいこと。声の大きさを状況に合わせる、足音を鳴らさずに歩く、嬉しい・悲しい等の感情をいつまでも引きずらないなど、自分の体や心を自分でコントロールできると「大人になった」と思える。

③は、「話を真剣に聞いているときに大声を出す」「真面目な意見を求められているのにふざけてしまう」「みんなで楽しみたいのに、1人わがままな行動をしてしまう」と、全体の雰囲気を壊してしまう。自分がどんな状況にいるのかを考えることを「客観視」といい、まわりの人から自分の行動がどう見られているのかということを考えることができるようになってほしい。

「話を聴く時は聴く」「話すときはみんながわかるように話す」「自分だけが楽しければ良いというようなわがままな行動が少なくなった、なくなった」といった時にはじめて「大人になった」と言える。人の話は聞かない、話していることは支離滅裂、他人なんて関係ない、自分だけが楽しければ良いと言う人は、何歳になっても「子ども」。

みなさんが、少しでも大人に近づけるように、夏休み中にお家の人の話を聞いたり、お友達と遊んだりするときにちょっとだけがんばってみてください。

********************************

「這えば立て、立てば歩めの親心」なんて言いますが、我が子には少しでもはやく大人に近づいてほしいと思うのではないでしょうか?かといって、何もせずに子どもが力を付けていくわけではありませんから、少しがんばれば乗り越えられそうな負荷をかける必要があります。子どもたちが自身に必要なことを意識して、夏休み中に少しでもがんばってくれたら良いなぁと思います。楽しく安全な夏休みをお過ごしください。

脳の成長を止めてしまう3つの言葉

校長 小 林 香 織

7日(土)は、最高の晴天の中、運動会を盛大に実施することができました。赤組も白組もそれぞれに勝利をめざして奮闘する姿が見られました。当日は、保護者・地域の皆様の競技への参加、また多くのご声援をいただき、ありがとうございました。

☆ ☆ ☆

さて、先日の朝会で次のようなお話をしました。

**************************************

「1日の中で、みなさんが一番話をしている相手はだれ でしょう?」友達・家族・ペットなど、いろいろな答え が出ましたが、実は、人が1日の中で最も話をしているのは自分自身です。どちらにしようか迷ったり悩んだりしたときに、子どもでも大人でも、頭の中で自分自身と会話します。この頭の中での自分との会話を「脳内トーク」と言います。この脳内トークをすることで、自分の進む道を決めていくなど、人は成長していきます。

ところが、この脳内トーク、3つのNGワードを使うと、脳が働くことをやめてしまうのだそうです。そのNGワードとは・・・

「わからない」 「できない」 「知ってる」

の3つです。

「わからない」・・・この言葉を脳内トークで使うと、脳はその瞬間に「もう考えなくてもよい」と認知してしまうのだとか。勉強が苦手な人や、問題解決が苦手な人は、この言葉をよく使っているといわれています。

「できない」・・・この言葉も言った瞬間に脳は「できない状態」をイメージしてしまい、思考が停止するのだそうです。そして「できない」という言葉を使えば使うほど、脳が「自分はできないんだ」と暗示をかけてしまい、本当にできなくなってしまうといわれています。

「知ってる」・・・「それはもう知ってる」と思った瞬間、脳は「これ以上学習する必要はない」と判断するのだとか。知っていてもあらためて読んだり聴いたりすることで、新しい発見があるかもしれません。

このNGワードを使わないようにする…といっても、なかなか難しいですが、

「わからない」は「なんだろう?」とか「できるところまでやってみよう」に。

「できない」も「いまは難しくても、やってるうちにできるようになる!」に。

そして「知ってる」は「聞いた(見た)ことあるけど、新しい発見はあるかな?」に変換して、自分の脳を思考停止しないようにしましょう。

**************************************

日常的に無意識で行われる「脳内トーク」。たしかに、NGワードを多く使っている人よりは、使わずに前向きな言葉を使っている人の方が、他人から見ても楽しそうだし、人間関係も上手に作れてそうだし、仕事もスムーズにいってそうで、いろいろなことがうまく回っている感じがします。

「脳は大人になってからでも、いくらでも変化できる」という研究データもあるのだとか。せっかくなら、自分の人生をより楽しく、前向きにするためにも、学校で、家庭で、地域でNGワードに気をつけながら、脳も、仕事も、そして地域も活性化したいですね!

『失敗は成功のもと』~レジリエンスを高めよう

校長 小 林 香 織

春の大型連休も終わり、いよいよ下幌呂にも運動会の季節がやってきました。子供たちは6月7日の運動会本番に向けて、赤組白組ともにスローガンを決め、それぞれの競技に向けてチーム一丸となって練習に励んでいます。

☆ ☆ ☆

運動会では、チームで、個人で様々なチャレンジが繰り広げられます。それは運動会当日だけではなく、運動会前の準備や練習の時間にも行われています。「去年負けた◯◯さんに、今年は勝ちたいから□□の工夫をしてみよう!」とか、「リレーで勝つために、バトンパスの精度を上げよう」など、いろいろな工夫を凝らし、チャレンジをします。もちろん、全てのチャレンジが成功するわけではありません。チャレンジですから、当然「失敗」もあります。「最後まで走りきれなかった」「時間内に終われなかった」「できると思ったのに、うまくいかなかった」などなど…。

失敗から立ち直るための力を「レ

空気が十分に入って丸いボールは、地面にぶつけた瞬間にはへこみますが、弾力性によって跳ね返ります。このしなやかに跳ね返る力こそがレジリエンスです。

では、このレジリエンスはどのように高めるとよいのでしょうか?実は、レジリエンスを高めるために必要なことは、「小さな失敗」です。「我が子には失敗させたくない」と思う親心はわかるのですが、この「失敗」はどのレベルの失敗でしょう?「人生においての失敗をさせたくない」のであれば、小さな失敗をたくさん経験させて、失敗を乗り越えさせる力を子供に付けてあげることが必要です。逆に、「小さな失敗すらもさせたくない」というのは、子供の生きる力を奪っていることと同値です。

最近は些細な失敗ですぐに「◯◯ができなかった私には価値がない」と考えてしまう20代くらいの若者が増えているようです。そんな若者の姿を見ると「小さな失敗を乗り越えてこなかったんだなぁ」としみじみ思います。小さな失敗を乗り越えると、小さな「自信」が芽生え、「自尊心」も生まれます。また失敗を乗り越えるために誰かに相談することで「コミュニケーション能力」が育まれ、乗り越えた経験から「これくらいなら大丈夫」という「楽観性」も生まれます。「レジリエンス」は、「自信」「柔軟性」「自尊心」「体力」「ストレス対処力」「忍耐力」「コミュニケーション能力」「楽観性」「感情コントロール」など、様々な力が合わさったものですから、これらの力を子供のうちから少しずつ身に付け高めていくことが、いくつになってもくじけずに前を向いて進んでいく原動力になっていきます。

☆ ☆ ☆

子供に「失敗させない」ではなく、子供が「(小さな)失敗をしても自力で乗り越えた」ことに多くの賞賛を送ることが、子供たちのしなやかな大人に向けた成長に直結するとしたら、やはり大人の側の「見守る」が大事なのだろうと思います。学校でも家庭でも地域でも、手を出したくなる所をぐっと堪えて、「見守る」支援を進めていきたいですね。

令和7年度下幌呂小グランドデザイン

校長 小 林 香 織

4月7日の始業式、入学式、12日の参観日、PTA総会、そして22日~24日の個人面談と、保護者の皆様にはご多用中にもかかわらず、本校の教育活動へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

☆ ☆ ☆

さて、参観日の全体懇談会でお話しました、今年度の学校経営方針を基にしたグランドデザインですが、改めて説明させていただきます。

① 「下幌呂小学校の児童として」「鶴居村の子供として」鶴居村教育行政執行方針や下幌呂小学校の校訓・教育目標をもとに、めざしたい姿や、身に付けさせたい資質・能力について記述しています。めざす「子ども像」「学校像」「教師像」を具体的にすることで、共有していきます。

② 子供たちに身に付けてほしい「確かな学力」「豊かな心」「健康な体」を校訓と結びつけながら記述しています。それぞれに達成指標を設け、そのクリアをめざして、子供たちが頑張ることができるように充実させたり推進したりしていきます。

③ 子供たちによりよい教育を推進するために、教師が身に付けなければならない力について記述しています。「子供の学びと教師の学びは相似形」といわれますので、教師がしっかり力を付け、子供たちの学びを下から支えていきます。

④ 保護者・地域の皆様との連携や保小中の連携は、子供たちの成長を側面から支えていただく部分です。学校と家庭・地域がバラバラでは、子供たちは混乱しますので、同じ方向をめざしてタッグを組んで行けるようにしたいと考えています。

☆ ☆ ☆

細かい文言については、全体懇談の折の資料をじっくりお読みいただきたいと思いますが、子供たちを学校と地域・保護者が下から、側面から支えることで、上をめざして成長して行って欲しいと思います。ただ、「支援」の中には「見守る」という支援もあります。子供たちが失敗しても自力で立ち上がって次に進むことを選択し実行できるように、一人一人にあった支援を、学校と家庭・地域とが連携し進めたいと思います。

『努力』ってなんだろう?

校長 小 林 香 織

4月7日、鶴居村教育委員会教育長 村上明寛様、下幌呂小学校PTA会長 畠山 務様をはじめご来賓、保護者の皆様のご臨席を賜り、無事に令和7年度入学式を挙行することができました。改めましてお礼申し上げます。

☆ ☆ ☆

さて、入学式前の始業式では、昨年度末の修了式の時にも話をした『努力』について、子供たちに話をしました。

************************************************

3月の修了式に、コップとスポイトの話をしたのを覚えていますか?何かをできるようにするためには、コップにスポイトで水を一滴ずつためてためて・・・あふれるまで頑張ってためないと、努力の成果が現れないですよ。ためている最中は、どこまで貯まっているのかとか、あとどれくらい頑張れば良いのかはわからない。でもあきらめたら、せっかくためた水もこぼれてしまって、何も残らないですよ。「努力」ってそういうものだから、あきらめずに頑張りましょう。というお話でした。

新しい学年になり、新たにコップに水を貯め始める人もいれば、これまで頑張ってきたことを続けて頑張り、さらに大きなコップに水を貯める人もいると思います。どちらもやるよという人もいると思います。

新たなチャレンジをするにしても、今までのを続けるにしても、水を貯めている途中で成果が出てこないからといって泣いたり悔しがったりする必要はありません。あきらめずに水を貯め続けることが大事ですね。

実は、この「あきらめずに頑張る」という力も、大事な能力です。「能力」には、国語や算数のように、テストの点数などでどれくらいの力がついたか見える『認知能力』と、『努力』のように実際には見えないし、どのくらい力がついているか見えない『非認知能力』があります。

大人になって仕事をするときには、『認知能力』よりも努力する力や続ける力、人とコミュニケーションをとる力などの『非認知能力』が大事になってきます。そしてなかなか結果が出なくても、泣くのではなく、『泣いてても仕方がない。泣いてるくらいなら、次にどうするか考えて次に進まなきゃ!』と考えます。みなさんも、昨年度より1歳大人に近づきました。次に進むためにも、気持ちの切り替えを早くして、またコップに水を1滴ずつ貯めて、自分の力を高めていきましょう。

************************************************

私たち大人は、1回や2回頑張ったからといって、すぐに結果に結びつくものではないことは重々承知ですが、子供にとっては案外、「1回頑張った=結果が出る」と考えている事が多いようです。でも「コップに水を1滴ずつ貯めていくことが努力」というイメージが持てると、「どのくらい貯まったかなぁ」「まだまだ貯めなきゃダメかな」「もう少しであふれるかな」と、少し自分に期待を持ちながら、努力することを楽しむことができるようになります。

学校では子供たち一人一人が自信をもって、努力することを楽しみながら学びに取り組んでいけるよう、保護者・地域の皆様と連携を深めながら指導・支援をしていきます。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。

校長 小 林 香 織

19日(水)に、第79回卒業証書授与式を挙行しました。6年間の学びを終え、巣立ち行く3名の卒業生の晴れやかな、そして未来に向かって羽ばたこうとしている素敵な笑顔が輝きました。

☆ ☆ ☆

4月の始業式で、「いろいろなことに挑戦して、自分の1番を探してください」と子供たちにお話しました。この1年で、全員が何かしらの1番を見つけられたかな…と思います。ともすると、人は他の人と比べて優劣をつけてしまいがちです。でも、本当に比べなければならないのは他人ではありません。昨日の自分より少しでも成長する、これが大事になります。たしかに1日に成長する量は、場合によっては手応えがないことが多いかもしれません。でも「塵も積もれば山となる」。ほんの僅かな1日の成長も、1年365日経つと、明らかに大きな成果となります。

本日の修了式で渡された通知表には、この1年間の学びを全て修めましたという意味の「修了証」がついています。

それぞれの学年での学びは、教科の学習だけではありません。「勉強」としてできることだけでなく、様々な行事や体験・経験を通して得られること全てが「学び」となります。例えば、算数が苦手でも誰かの話をじっくりと考えながら聞くことができたり、運動が苦手でもお話しすると多方面にわたって知識が豊富だったりと、子供たち1人1人には教科の学習だけでは測れない側面がたくさんあります。

通知表では、学校での教科の学びと、日常の様子での学びの両面を評価しています。「学習の様子」や「行動の記録」の◯の数だけで一喜一憂するのではなく、多くの側面からこの1年の子供たちの学びの深さを認め、誉めてあげてほしいと思います。

人は、何かしら得意なこと、苦手なことを持っています。そしてそれは、誰1人同じではありません。苦手なことは、全て克服しなければならないのではありません。どんなに頑張ってもできないこともたくさんあります。例えば「100mを10秒未満で走れ」といわれたところで、無理です。どんなに頑張ってみたところで、できるようになるわけでもありません。「○○が苦手な自分」も「◎◎が上手な自分」も「△△ができない自分」も「@@が速い自分」も、全て自分だと認めることができるようになると、気持ちが楽になります。

といっても、苦手なことを全て「できないんだからできなくても仕方ない」と諦めるのではなく、大人になったときに困らない程度に頑張れる力を、子供のうちにつけておくことが大事です。『苦手だけど頑張れる』そんな気持ちが子供たちにとって、大事になりますね。

☆ ☆ ☆

本日、令和6年度一年間の教育活動を無事に終えることができました。これもひとえに保護者・地域の皆様のご理解とご協力の賜物と、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

まもなく始まる令和7年度を迎えるにあたり、下幌呂小学校が子供たちにとってさらに「安心して失敗できる場所」であり「自分のよさや可能性を見つけ、自ら伸ばしていける場所」となり、「保護者・地域の皆様と一緒に子供たちを育んでいける場所」となれるよう、教職員一同、力を傾注したいと存じます。今年度のご支援、ご協力に感謝するとともに、次年度もどうぞよろしくお願いいたします。

校長 小 林 香 織

14日の『しもほろEnjoyDay』並びに各学級の懇談会に多くの保護者の皆様に参加いただき、ありがとうございました。明日から22日間の冬休みです。子供たちはクリスマスやお正月など、イベント満載の冬休みを心待ちにしているようです。

☆ ☆ ☆

さて今夏、函館で世界大会も開催された『モルック』というゲームを知っているでしょうか。このゲームはフィンランド生まれの頭脳スポーツです。高い身体能力や体力はいりませんが、緻密な戦略と駆け引きが必要なスポーツです。

ざっくりと説明すると、チーム対抗で、長さ20センチ程のモルックを投げ、12本のスキットルを倒し合い、先に50点ちょうどになったチームの勝ち!というゲームです。得点は、モルックを投げて倒れたスキットルによって決まります。複数本のスキットルが倒れたときは、倒れた本数が得点。1本だけ倒れたときは、そこに書いている数字が得点になります。

そして、モルックの最大の面白さのポイントは、50点を超えると25点に減点されることです。これによって、負けているチームが逆転勝利する可能性もあります。

本校でも、この夏にモルックを2セット購入しました。さっそく野球少年団のメンバーとやってみたところ、子供たち大盛り上がりでした。その後、高学年で実施し、そこからスマイルタイムで実施し・・・と、徐々に子供たちの中にモルック愛好者が増えているようです。

私がモルックをお勧めする理由は2つ。1つは老若男女が一緒になって遊べること。2つめはゲームなのにものすごく頭を使うことです。毎回入る得点が変わるので子供たちにとっては、得点を計算するだけでも暗算のチャンス!また、あと○点をどうやってとるか?という作戦を考えることを通しても、たくさん頭を使います。例えば、残り9点で50点というときに、9番のスキットル1本にするか、2本~3本を2回繰り返してから作戦立て直そうとか、いろいろな作戦を考えます。

遊びながら知らず知らずのうちに頭も鍛えられていき、チーム戦だとコミュニケーション能力も上がっていく。それがモルックなのです。

☆ ☆ ☆

ここまで読んでいただくと、「なんだかモルックやってみたいかも!?」と思った方もいるのではないでしょうか?試しに一度、下幌呂小に来てやってみませんか?きっと、ハマること間違いなしです。下幌呂小学校では、じわじわとモルック愛好者増加中です。

校長 小 林 香 織

鶴居村教育委員会研究指定校鶴居村立下幌呂小学校公開研究会を11月21日に行いました。村内・釧路管内の多くの先生方が参観し、子供たちの授業での学びとその進め方等について協議を行いました。この協議でいただいたご意見をもとに、子供たちにとってより実りある学びになるように更に研修を深めていきたいと思います。ありがとう ございました。

☆ ☆ ☆

『学校で朝から夕方まで勉強しているのに、どうして家に帰ってまで勉強しなきゃならないんだろう?』

世の中の子供たちの多くが、こんな疑問を1度は抱いたことがあるのではないでしょうか?なぜ復習をしなければならないのか?主な理由は2つあります。

1つめは『脳細胞の仕組み』。

脳はニューロンという神経細胞からできています。その数は大脳で約160億個、小脳で約690億個、脳全体では約1000億個以上にもなります。何かを学ぶと、1つのニューロンから次のニューロンに軸索(じくさく)という突起が伸び、シナプスと呼ばれる部分から情報を電気信号として出力します。これを繰り返すことで次々とニューロンが繋がり、計算したり新しいことを覚えたり、理解したりしていきます。授業中に「あ!わかった!」という時は、このニューロンがシナプスによって繋がった状態です。しかし、ニューロンが1回繋がったとしても、非常に細い繋がりです。高速ネットワークにするためには、この繋がりを太く、密にしなければなりません。そのためには、何度も何度も繰り返して読んだり書いたりする必要があります。

2つめは、『脳は「忘れる」ことも仕事』。

脳に入った情報は、『海馬』というところに一度集められ、整理されます。この海馬は必要な情報といらない情報をわけて、「いらない」と判断したものは忘れるという作業をしています。何をもって海馬は必要か不必要かを判断しているのかというと、繰り返し入ってくる情報の量です。何度も何度も入ってくると『これは重要』と判断し、1度しか入ってこないと『重要ではないから忘れてもいい』と判断するのだそうです。ということは、大事な学習や覚えなければならないことは、何度も何度も繰り返してする必要があるということですね。

☆ ☆ ☆

「頭がいい」とはどういうことなのでしょうか?わかりやすいのは「勉強ができる」。でもテストの点数は取れても、日常生活に応用できなかったり、相手が何を望んでいるかとかどんな気持ちでいるかを考えられなかったりすると、「頭がいい」とは言えないこともあります。『どんなに世の中が変化してもおいていかれることなく、常に自分自身(情報処理能力・記憶力・コミュニケーション能力・問題解決能力・創造力等必要な能力)をアップデートさせながら能力を発揮し、自分らしく生きることができる頭のよさ』が、今求められている「頭のよさ」でしょう。

子供たちが納得して学習し、自分自身を磨いていけるように、できましたら親子で一緒に読み、お話していただけたらと思います。

校長 小 林 香 織

13日の学芸発表会は、高松副村長、村上教育長はじめ多くのご来賓の皆様、そして保護者、地域の皆様に来校いただき、本当にありがとうございました。子供たちも、多くのお客様を前に少々プレッシャーを感じていたようですが、そのプレッシャーがほどよい緊張感となり、いつも以上に頑張ることができていたと思います。

☆ ☆ ☆

さて、本校では現在「令和の下幌呂型学校教育の創造~小規模校における個別最適な学び、協働的な学びを通して~」と題して、子供たちの生きる力を高めるための研究を進めています。この研究で主として取り上げている力は「自己調整能力」です。子供たちがこの力を身に付けるために、私たち教員はどのような単元を構想し、授業を進めていくかを研究しています。

実はこの「自己調整能力」は学習だけでなく、普段の生活の中でも必要な力です。具体的に「子供に『忘れ物をしない』力をつけたい」というシチュエーションで考えてみましょう。ここでの「自己調整能力」は最終的に「子供が忘れ物をしないように気をつける力を身に付ける」ことです。子供が書写の時間に使う書道セットを忘れたときに「担任」がどのように対応するかを考えてみたいと思います。

子供は担任の先生に「書道セットを忘れてしまいました。ごめんなさい。」と話すことでしょう。その言葉を受けての担任の先生はどうするでしょう?選択肢は3つ。

「A:お家の人に電話して持ってきてもらう」

「B:学校にある書道セットを貸す」

「C:書写の時間にどうするかを子供に問う」

どの選択肢が、子供にとって「自己調整能力」を身に付けるきっかけとなるのでしょうか?

私が担任ならば「C」を選択します。書道セットがなければ書写の時間は何もできませんから、書写はさせません。忘れ物をした責任は、子供自身がとるべきです。ですから、みんなが書道をしている間、なにかしらみんなと違うことをしなければなりません。恥ずかしいやら悔しいやらだと思いますが、この「恥ずかしい」「悔しい」という気持ちが、「次は忘れないぞ」という意欲に繋がります。

「それじゃ、子供にとってその1時間は無駄じゃないですか?」という声が聞こえてきそうですが、無駄にはなりません。なぜなら、AやBだと「子供自身が努力をしなくても、周りの大人が手を貸すことでなんとかなってしまう。」という経験を積ませるだけにしかならず、子供には求める力がつかないからです。

子供には「失敗から学ぶ」ということも必要です。失敗をしても責めず、かつ失敗を失敗で終わらせず、次に繋げてこそ「真の学び」があります。

☆ ☆ ☆

親にしてみれば、「子供に失敗させたくない」という気持ちが大きいと思いますが、失敗しないように…と一生手助けをし続けられるでしょうか?あと一歩だけ踏み出せば良いように下準備を全て大人がしてハードルを乗り越えさせたところで子供に力は付きません。真の力を子供に付けるためには、子供自身が責任を負い、次に繋がる行動を自分で考えて実践し続けていかなければならないのです。

人生で大きな失敗をしないために、日常の小さな失敗からたくさん学び、小さいうちに「自己調整能力」を身に付けられるように、家庭でも学校でもほんの少し工夫をしてみませんか?

校長 小 林 香 織

令和6年度も前期がもうすぐ終わろうとしています。この半年、様々な行事や学校の取組にご協力いただき、本当にありがとうございました。10月からの後期も何かとお世話になります。よろしくお願いいたします。

☆ ☆ ☆

さて、最近インターネットで、次のような記事を目にしました。

| 公園に親子Aが来た。工事の若いお兄さんが謝る。子供は残念そうにうなだれる。すると母親が「せっかく来たのに。なんで昼間にやるんだろうね」と言う。すると、その横を「寒い中、お疲れ様です」と過ぎ去る別の親子B。 |

これを読んで、皆さんはどちらの母親の言葉に共感しましたか?

『子どもを遊ばせたかった』という気持ちの強い母親Aでしょうか?それとも『子どもたちのためにありがとう』という気持ちの母親Bでしょうか。

この記事を書いた人は次のようにまとめていました。

| 植物は日光で育ち、子供は言葉で育つとしたら、後者の方がきっときれいな花が咲くと思う。 |

どんなにきれいな洋服を着たり、かっこいい車に乗っていたり、高い肩書きがついていても、言葉がぞんざいだったり汚かったりすると、一瞬でその人の価値は地に落ちてしまいます。

なぜなら、とっさに口から出る言葉はその人の心根の鏡だからです。日頃から感謝の気持ちをもって物事にあたる人の言葉は、優しい言葉になります。自分中心の心根で物事にあたる人は、とっさの時も自分中心の言葉が出ます。

皆さんはどちらでしょうか?そして、子どもたちをどちらの人のように育てたいでしょうか?

☆ ☆ ☆

言葉は人を温かく包み込むこともできる反面、選択を間違えると、人に突き刺さる凶器にもなります。言った方は大して気にしていなくても、言われた方は、ともすると一生気にしたり恨んだりして傷が癒えないまま…ということもあります。

子供たちを取り巻く大人の浴びせる言葉が、子供たちを優しい心根の持ち主にするか、嫌みな心根の持ち主にするかを左右します。直接子供にかけた言葉ではなくても、日常生活の中で取り交わされる言葉を、子供たちはその心根と一緒に吸収していきます。

学校でも家庭でも地域でも、子供たちにかける言葉に、ちょっとだけ気をつけていきたいですね。

校長 小 林 香 織

28日間の夏休みが終わりました。例年より少しだけ長い休みでしたが、子どもたちはたっぷりと満喫できたようです。8月集会のときに「夏休み満足しましたか?」と質問したところ、全員が「満足!」と手を挙げていました。

☆ ☆ ☆

さて、世の中には様々な人がいます。2022年4月から成年年齢が18歳に引き下 げられました。法律による年齢の区切りはあるものの、いつまでも子どもな大人もいれば、すでに大人といえる子どもも存在します。人はそれぞれに異なったペースで成熟度を重ねていきます。そう考えると、大人か子どもかという区別は年齢だけで決めるのは難しいところです。親としても「いつまでもかわいい子どもでいてほしい」反面「早く大人になってほしい」の両面があるのではないでしょうか。

そこで、子どもであること、大人であることそれぞれのメリット・デメリットを考えてみたいと思います。

子どもであることのメリット・デメリット

メ:泣けば大抵のことの責任から逃れられる。

デ:責任を伴わない権利はないので、大人の言うことに従わなければならなくな

る(言いなりになる)

大人であることのメリット・デメリット

メ:責任を引き受けることで、自分の手でコントロールできる物事が増える。

(信用が生まれる)

デ:自分で行うことへの社会的な責任を負わなければならない。

こうしてみると、どちらにも『責任』という言葉が関わっています。

自分の決めたことを貫くことも、誤った言動を取ったときに謝罪することも、どちらも『責任』。自分が行ったことに対して責任を持つことは、大人の世界では当たり前のことです。しかし子ども扱いされていると、『自分の言動に責任を持つこと』はいつまでも身に付かないものです。

最近、本校の斉藤養護教諭から次のようなお話を聞きました。

知り合いのあるお母さんが、お子さんに「自分の食べられる量のご飯をお弁当として持って行きなさい」と伝えたそうです。食べてみて少ないと感じても、多かったと感じても、自分で盛ったのだから自分の責任。お子さんは、何度か挑戦するうちに合う量を見つけたそうです。

些細なことに感じるかもしれませんが、まずは自分のことに自分で責任を持たせることからスタートするのも良いのだと思います。

☆ ☆ ☆

最近のニュースを見聞きすると、責任と権利のバランスが崩れてきているなぁ…と感じることがあります。責任を伴わずに権利だけを主張する人が得をして、権利を主張せずに責任を引き受ける人が損をするような事案が増えているように思えます。責任から逃げ回ることは、自らの成長する機会を失い続けているのと同じです。年齢によらず、「自分の言動に責任を持つことのできる人間」に子どもたちを育てるためにも、学校でも家庭でも、少しずつ『大人扱い』してみませんか?

校長 小 林 香 織

6月末に6年生の修学旅行、先日は3~5年生の宿泊研修を無事終えることができました。行事が1つ終わると、なんとはなしに子供たちが少し成長したように感じます。それは、みんなのことを考えて準備を進めたり、予想外のことが起きてもみんなで対処を考えたりするなど、行事があるその日だけ特別に何かをするのではなく、子供たちのこれまでの学びが結実するからなのでしょう。

☆ ☆ ☆

明日から子供たちが待ちに待った夏休みです。夏休みの計画を考えながら、夏休みだからこそのイベントを楽しみにしているようです。

そんな中、夏休みの自由研究などで、頭を悩ませている子供たちもいなくはありません。そんな時に保護者の皆さんはどうされていますか?たぶん、一緒に考えてあげたり、手伝ってあげたりしていませんか。

夏休みに限らずですが、子供たちにはある程度の「ほったらかし」が必要だと感じています。「ほったらかし」といわれると、放任のように感じられるかもしれませんが、違います。

子供が、自分のやりたいことをやりたいように夢中になってやっているときは、保護者は手も口も出さない。また、子供が行き詰まっているときは、相談には乗るけれど手は出さない。要は、子供がハードルや壁にぶつかっても、自分の力で乗り越えられるように「見守る」というスタンスを貫くということです。

乳幼児のときは、十分の十、手をかけなければなりませんが、年齢が上がるとともに、手をかける割合は減っていきます。1年生でも、“一緒にやってみる”や“お手本を見せる”ことで、自力でできることがどんどん増えていきます。6年生ともなれば、ほとんどが自力でできるようになります。

夏休みという長期のお休みだからこそ、子供自身が計画を立て、じっくり時間をかけて、夢中になって取り組む姿を「ほったらかし」してみませんか?

☆ ☆ ☆

十数年前にテレビの街頭インタビューで、「お子さんの面倒をを何歳まで見ますか?」という質問に、「えー、40歳くらい?」と笑顔で答えていたお母さんがいました。私は「えええええっ!?」と、テレビを二度見してしまいました。

子供が精神的にも、経済的にも自立するためには、「自分でなんとかする」という経験を小さなことから積んでいく必要があります。「這えば立て、立てば歩めの親心」といいますが反対に「かわいい子には旅をさせよ」という言葉もあります。子供を成長させるための「ほったらかし」おすゝめです。

校長 小 林 香 織

6月8日(土)の運動会には、多くの保護者・ご家族の皆さん、地域の皆さんにご観覧、ご参加いただき、本当にありがとうございました。最後のリレー前の点差が6点、そして全校リレーではアンカーの2人のゴール前のデッドヒートと、とても白熱した動会になったと思います。

***********************************

運動会が終わり、子供たちはその頑張りを「キャリアパスポート」に記入し、家庭に持ち帰りました。「私は○○を頑張ったよ」「△△は苦手だったけれど頑張ったらできるようになった」など、子供たちの頑張りにきっと保護者の皆様も目を細めながら、コメントしていただけたのではないでしょうか。

現在、学校では3年生以上の児童が児童会活動として委員会に所属し、様々な活動を行っています。また、各学級では○○係などの係活動や日直や給食当番などの当番活動を行っています。これらは広い意味で「キャリア教育」の一環です。発達段階に応じて、自分自身について理解を深めたり、できることややりたいことを増やしたり、友だちのよさや集団への積極的参加など社会に出るための力をつけていきます。

「学校では頑張ってるって聞くんですが、家に帰ってくると甘えん坊で何にもしないんですよ」という声をこれまでにあちこちの学校で耳にしました。子供にとって家が一番安心できて甘えられる場所であることはとても良いこと。でも頑張っている姿も見たいですよね。そんな時こそ「お手伝い」です。時間のあるときに「一緒におやつを作ってみる」「お掃除を一緒にする」「晩ご飯の準備を手伝ってもらう」「ご飯の後片付けを一緒にする」など、『子供が今できること』に少しだけ負荷をつけて、一緒にやってみてください。そして、時間がかかっても少しでもできるようになったら、「上手にできたね」「おいしかったよ」と賞賛の声をかけてあげてほしいと思います。

実はこのお手伝いは、「一緒にやる」ということが大事なカギになります。「一緒にやる」ことで「頑張ったことをすぐに認めてもらえる」ということが、子供たちの自己肯定感や自己有用感に繋がります。子供の頃に育った自己肯定感や自己有用感は、その子供にとっては一生の宝物です。どんなに難しい課題にぶつかっても、幾度となく転んでも、この宝物を持っていると何度でもチャレンジする人間になっていくものです。

************************************

「三つ子の魂百まで」ということわざがありますが、大人になってもチャレンジできる人に育てるためには、小学生の今、何度でもチャレンジできる環境を創ってあげることが必要なのだと思います。学校でも家庭でも、子供たちのチャレンジや頑張りを認めて次に繋げていきたいものですね。

校長 小 林 香 織

5月19日の環境整備は、ちょっと暑すぎ・・・と思える天候でしたが、保護者、地域の皆様のご協力であっという間に学校周辺がきれいになりました。本当にありがとうございました。

**********************

さて、現在学校では1人1台のタブレットを活用した授業を進めています。自分の考えを記録する、記録した考えをもとに交流する、気になったものを写真に撮る、などなど、様々な使い方を駆使して子どもたちは学習を進めているところです。

私たち大人も、スマートフォンを日常的に使っています。スマートフォンやタブレットは、電話やメール、インターネットを使って調べる、メモ帳やスケジュール帳、ゲーム機など、様々な機能を持った「小さなパソコン」と言えるかと思います。とても便利な文明の利器です。こんなに便利なタブレットですが、果たして子どもたちにとって、本当にメリットばかりなのでしょうか?デメリットはないのでしょうか?

子どもたちの学習の中には、言葉や漢字を調べる学習があります。タブレットが普及する前は、「辞書」や「辞典」を使って調べていましたが、今やほぼタブレットで調べることが多いようです。この「タブレットを使って言葉の意味を調べる」と「辞書・辞典を使って言葉の意味を調べる」活動を少し比較してみます。

小学校の学習で、タブレットに慣れた子どもたちにとって、

************************

「最近の若者は言葉を知らない」「語彙が少ない」と数年前から言われています。世の中は、コスパやタイパなどと言われ、どんどん便利になる風潮ですが、人間の成長にはある種の「不便さ」も必要です。不便だからこそ、工夫する・考える・試してみるという活動が生まれます。ちょっと面倒くさい辞書・辞典を引く活動が当たり前の活動になれば、子どもたちの語彙が増えるとともに、豊かな表現に繋がっていくことでしょう。こんなに便利になっている世の中ですが、子どもたちの学びを豊かにするために、少しだけ「不便さ」も取り入れてみませんか?

校長 小 林 香 織

4月8日の始業式、入学式、14日の参観日、PTA総会、そして23日~25日の個人面談と、保護者の皆様にはご多用中にもかかわらず、本校の教育活動へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

明日から春の大型連休に入ります。元気、やる気いっぱいに過ごした4月の疲れをこ の大型連休で吹き飛ばして、また5月から元気に過ごせるといいなぁと思います。

************************

この大型連休で疲れを吹き飛ばすと同時に、家族でたくさん『会話』してもらえたらなぁ…と思います。会話を楽しむということは、子どもの言語能力を発達させる一番の方法です。特に親子での会話は、子どもが安心して話せるため、単純に言語能力だけでなく、言外のコミュニケーション能力(表情や身振り、手振りなど)も発達させることができます。言葉のシャワーを浴びると、子どもたちの言語能力は向上します。一番発達するのは乳幼児の時期ですが、その次に発達するのは小学生の時期です。

かれこれ30年も昔になるでしょうか。私はこの『言葉のシャワー』の力を目の当たりにしたことがあります。当時、実家の横に娘が生まれたばかりの若い自衛隊さんのご夫婦が越してきました。でも旦那さんは仕事や訓練で1週間、1ヶ月単位で家を空けています。家にはお母さんと娘だけ。このお母さんが、「静かに寝てるから…」と、あまり娘に話しかけなかったそう。2年後、息子が生まれました。ちょうど2才になった頃の娘が風邪を引いて病院に行くときに、下の息子を私の両親に「息子を1~2時間預かってもらえますか」と預けていきました。しばらくぶりの乳児に私の両親は大喜び。息つく暇も無いくらいの勢いで息子に話しかけます。そんなことが月に数回…というのが数年続き、息子はものすごい量の言葉のシャワーを浴びていました。それから数年後、娘は話しかけてもお母さんの後ろに隠れてしまい、返事もままならないのに対し、息子は何でもよくしゃべります。1年間に十数回の言葉のシャワーだけでも、こんなに差が出るのだから、毎日親子の会話を続けたら…と考えるとすごい力を発揮することになりそうです。

ここでちょっとだけ危惧するのは、「話しかけない」という意味では、子どもに「静かにしていてほしい」場面でゲーム機やスマホを預けるということも同じだということ。静かにしていてほしい場面でなぜ静かにしなければいけないのかということを「どうせ分からないだろう」ではなく「分かってね」と話しかけると、時間はかかっても子どもは理解してくれます。時には「なんで?どうして?」と聞かれてうるさいと感じるかもしれませんが、全てを答えるのではなく、「どうしてだと思う?」と子ども自身に考えさせてみてください。子どもはちゃんと理解して静かにしてくれます。その頑張りをタイミングよく誉めることで、子どもたちの言語能力も自己肯定感も伸びていきます。

************************

祖父母も含めて家族でたくさん会話をする事が、子どもたちの言語能力と言外のコミュニケーション能力を高めます。子ども同士だけではなく、上の年代と話をすることで少し難しい言葉も覚えます。1日わずか10分でもよいので、たくさん会話をしてみてくださいね。

校 長 小 林 香 織

4月8日、鶴居村教育委員会教育長 村上明寛様、下幌呂小学校PTA会長 畠山 務様をはじめ、多くの来賓、保護者の皆様のご臨席を賜り、無事に令和6年度入学式を挙行することができました。改めましてお礼申し上げます。

さて、入学式の前の始業式で、児童に次のような話をしました。

**************************************

「日本で一番広い都道府県は?」「日本で二番目に広い都道府県は?」「日本で一番高い山は?」「では、日本で二番目に高い山は?」

日本で一番広い都道府県は北海道、二番目は岩手県。日本で一番高い山は富士山で、二番目は南アルプスの北岳という山です。この問題から分かることは、一番のものはよく知られているけれど、二番目のものはあまり知られていないということ。

これは、人も同じことが言えて、何か一つ、一番になれることがあると、皆によく知ってもらえたり、自分の気持ちが前向きになって自信を持つことができたりします。

こんな話をすると、「自分には一番のものがない」とか「一番になれないからダメだ」と思う人がいるかもしれません。でも大丈夫。日本で二番目に広い都道府県の岩手県は、「本州で一番広い都道府県」または「日本で一番広い県」です。

見方や比べる対象を変えることで、誰でも一番になることができます。今年一年、いろいろなことに挑戦して、自分の一番を探してください。そして、見つけた一番のことや自分のよいところを自分に教えてあげてください。それは、自分の小さな自信となっていつか大きく花開きます。この一年で自分の一番をたくさん見つけてください。

**************************************

大きな一番でも小さな一番でも、自分のよさを自分で見つけることで小さな自信(自信の種)が生まれ、それは花芽が膨らむように大きくなっていきます。児童自身が見つけた小さな自信をより大きく強く育てていくのは、保護者や先生方がタイムリーにかける「ほめる言葉」なのだと思います。 学校では子供たち一人一人が自信をもって学びに取り組めるように、保護者・地域の皆様と手を携え、連携を深めながら指導・支援をしていきます。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。

鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。