学校だより

令和7年11月29日号

令和7年10月31日号

令和7年9月30日号

令和7年8月29日号

令和7年7月24日号

令和7年6月30日号

令和7年5月30日号

令和7年4月30日号

令和7年4月11日号

令和7年3月24日号

令和7年2月28日号

令和7年1月31日号

令和6年12月24日号

令和6年11月29日号

令和6年10月31日号

令和6年9月30日号

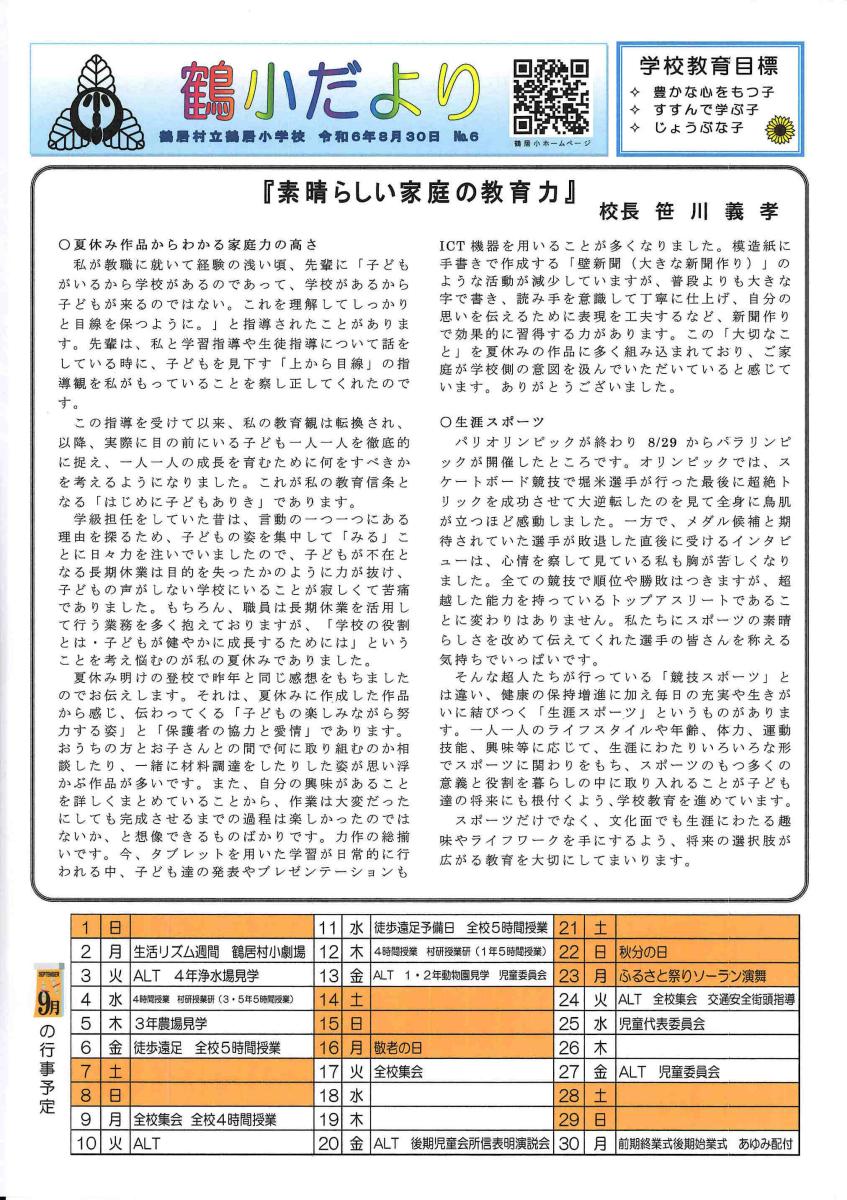

令和6年8月30日号

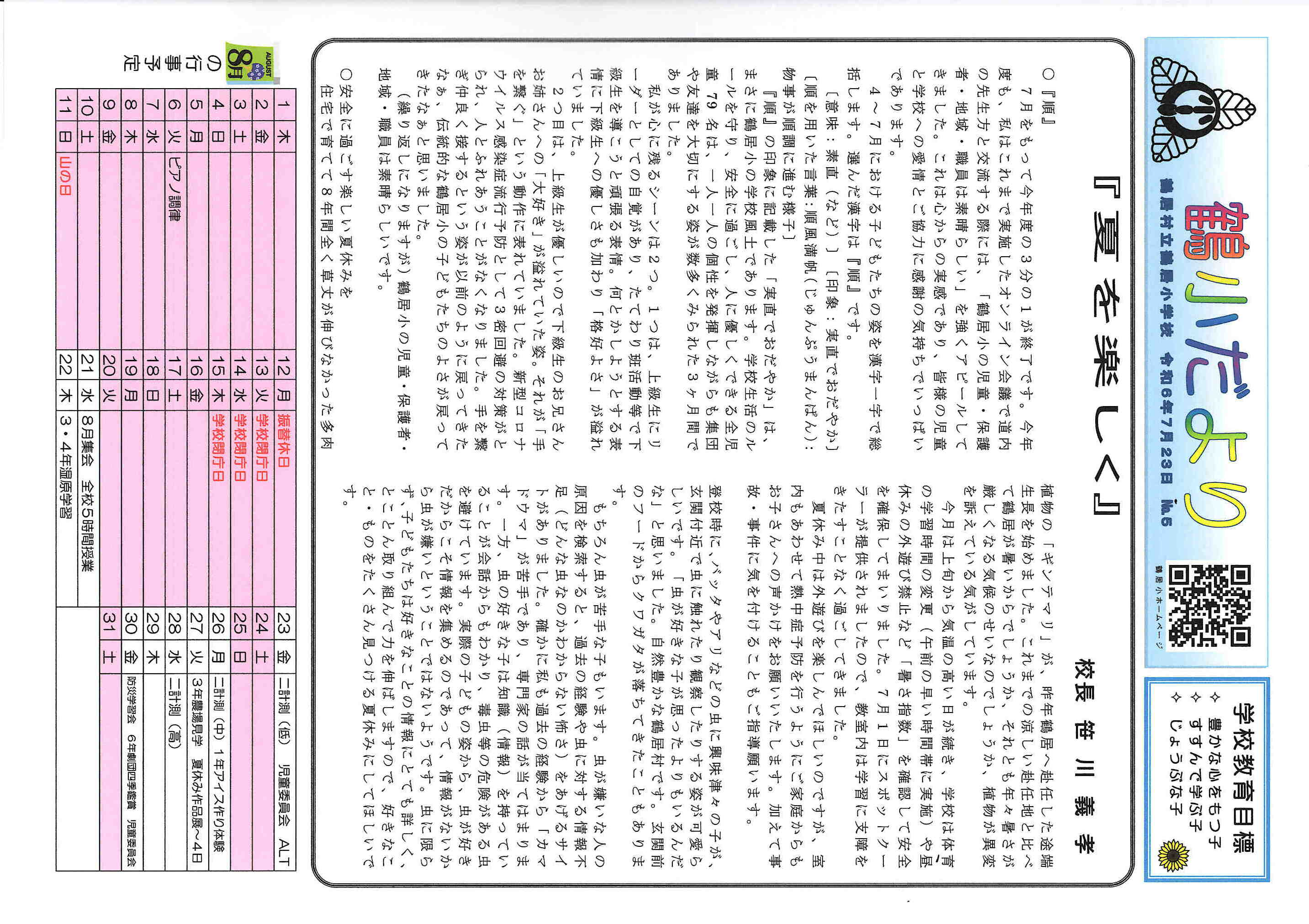

令和6年7月23日号

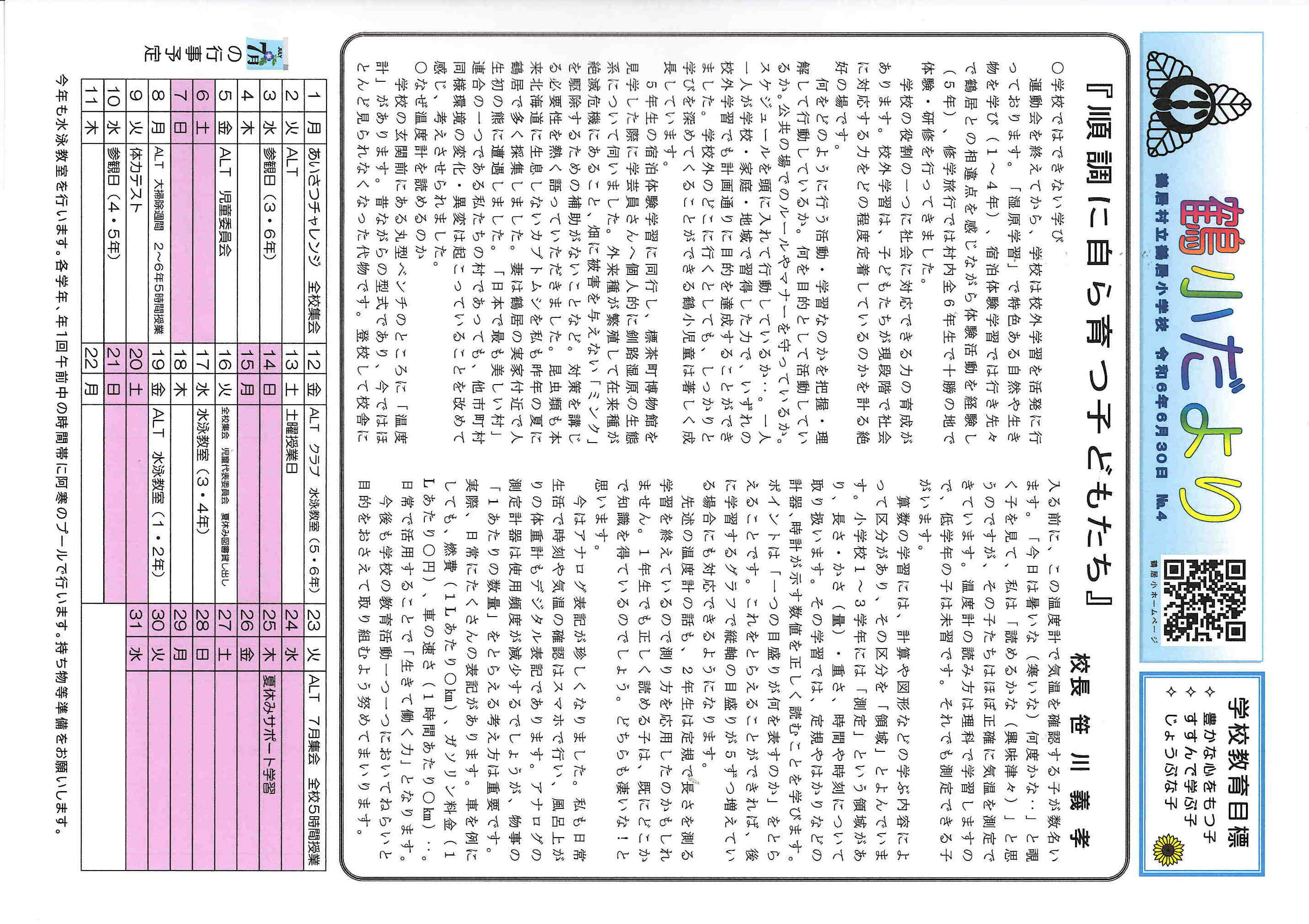

令和6年6月28日号

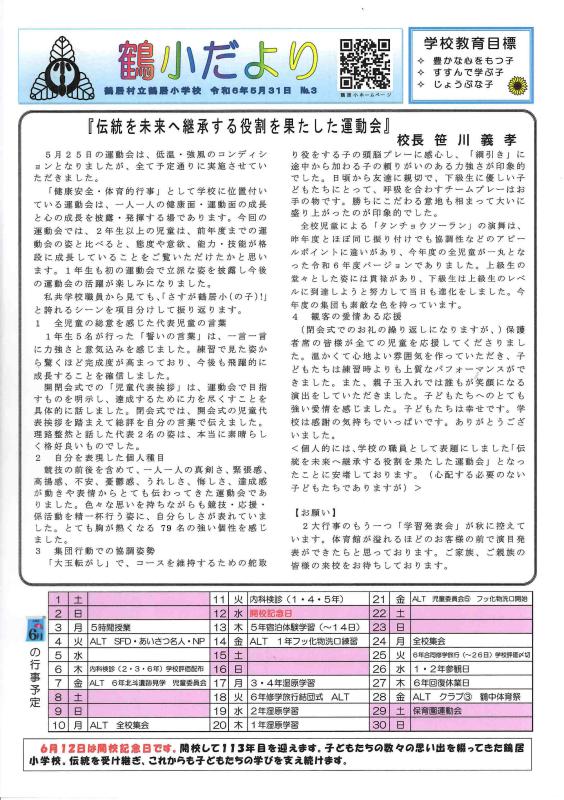

5月31日号

令和6年4月30日号

令和6年4月12日号

令和6年2月29日号

令和6年1月31日号

令和5年12月22日号

令和5年11月30日号

令和5年10月31日号

令和5年9月29日号

『成長する子ども達』

校長 笹 川 義 孝

23日に開催されました「鶴居村ふるさと祭り」で、本校児童がタンチョウソーランを披露しました。観客側からその姿を見ておりましたが、テーブル席にお座りの方々が大変嬉しそうに見いたのが印象的でした。物怖じせず全員で大きなかけ声を発する子どもたちの姿から、私は勢いを感じました。きっと観客の皆様も演舞する姿から「元気」を受け取ったのではないでしょうか。

地域の催しに積極的にかかわる子ども達には、既に郷土愛が備わっていると感じました。

さて、本日をもって前期を終え今年度の折り返しとなりました。ご家庭には、「あゆみ」を発行して前期のお子さん学習・生活の様子をお伝えいたします。

鶴居小学校の子どもたち一人一人に様々な優れた力や誰よりも突出した力があります。既にその力の片鱗が見えているお子さんがいますし、まだ潜在していてこれから発揮されるお子さんもいます。また、「みえない学力」と言われる教科学習や学校生活という「ものさし」では測れない能力が優れているお子さんもいます。このような一人一人の持ち味を評価や所見にてお伝えいたしますので、素晴らしいことを褒め、これからの励みとなる声かけをなさっていただければと思います。

数多くあるこれまでに見られた前期鶴居小学校のよさから、特によさが象徴されていた5点をお伝えします。

①「つるいの子6か条」の定着

村内全校で統一した6項目の学びのスタイル(学習用具の机上への置き方、ノートの書き方、 話し方・聞き方)が定着しています。全員が「揃う」ことで、集団の学びが深まります。いつ ・誰が・どの教室の様子を見に行っても、集中して落ち着いた雰囲気の中で学習が進められて いたことが素晴らしいです。

②命を守ることができる子どもたち

安全・安心に過ごすために最も重要な命を守る学習(避難訓練、防災・防犯学習)をしっか 行います。特に避難訓練(地震・不審者対応)は避難完了後に私が講評で子どもたちに伝える ことは何もないほど素晴らしかったです。訓練であっても緊張感を持ち、素早く行動し、教員 の指示が瞬時に行き渡ることは、鶴居小学校だからこそできる高い水準です。

③ICTを活用する力の向上

5月以降に「健康観察」をタブレットで入力することへ移行したのは、タブレットを用いる ことが目的の一つでした。現在は発達段階に合わせて、効果的に「調べる」「考えを交流する」 「まとめる」「記録を残す」などを行うためにICTを活用しています。一人一人の考えや追究 結果を全員で共有するなど、これからの教育が目指す学習展開へ順調に向かっています。

④みんなが優しい

学校の大黒柱である6年生は、日頃の姿に素直さや親切さが溢れています。6年生が下級生 に接する優しい姿は、他学年の手本となり全体に広まって学校風土となっています。上級生が 下級生を優先して譲るさりげない気配りは、あらゆる場面でみられます。下級生の表情や接し 方から下級生は上級生を頼りにしていることがわかります。微笑ましい関係が築かれています。

⑤保護者の皆様にいただいたご理解とご協力

環境整備への参加、学習準備のご協力、学校の方針へのご理解等で多大なお力添えをいただ きました。そして、保護者の皆様が自分のお子さんと同様の愛情で全ての子にかかわってくだ さりました。このような皆様の姿を子ども達が見て、引き継ぎ、優しさを持って意成長しています。素敵な「お手本」を示していただきありがとうございます。

10月から開始する後期の教育活動におきましては、一層皆様のご期待に応えられるよう、子ども一人一人を大切にし、精一杯の愛情を注ぐ教育を進めてまいります。

令和5年8月31日号

『若者の純粋な心』

校長 笹 川 義 孝

暑さが続いた夏休み期間を、地域産業に携わる皆様は忙しく過ごされたことと思います。今、校内は子供が夏休み中に取り組んだことや様々な思い出がたくさん掲示され賑やかです。一人一人の努力の跡がはっきりと見られると同時に、保護者の皆様がお子さんと一緒にからご協力いただいたこともあったと思います。ありがとうございました。

さて、私はスポーツ観戦していて感動的なシーンにたくさん出会いました。延長戦を制した北海高校の野球、北口選手のやり投げ金メダル、男子バスケW杯での逆転勝利…。その中で、選

手(特に若い年代の方)の姿からとても勉強になったことがあります。

スポーツクライミングの「ボルタリング」という種目では、競技開始前に選手が全員でこれから登る壁を下見する「オブザベーション」という時間があります。その下見の際、選手同士が攻略するための意見交換を行い、自分の攻略方法を惜しみなく相手に伝えます。

選手は競い合う相手が失敗することを望んでおらず、お互いが最善を尽くし、相手が成功すれば称えてともに喜びたいのです。この「ライバル=仲間」の関係については、東京五輪のスケートボードで銀メダルを獲得した開心那選手(当時は中学生!)も語っていました。実際に競技中は相手選手に駆け寄り、称えたり、失敗したことを悲しむ相手を励ましたりする姿がどの大会でも見られます。

スポーツに取り組む選手たちの姿勢が、健全かつ純粋であることを強く感じました。皆、自分の競技の楽しさや素晴らしさを自分の姿を通じて知ってほしいという思いを持っています。

この考えは、まさに生涯を通じて、いつでも、どこでも、誰でも親しめる「生涯スポーツ」につながります。明るく活力のある社会を作るために、体を動かすことの大切さや素晴らしさを広めているアスリート達の功績は大きいと思います。

学校教育にも生涯スポーツの精神を育む役割があります。鶴居小の子供にも着実に定着しつつあると感じています。例えば、5月に実施した運動会での一場面。徒競走や団体競技で勝負に勝ったとしても、相手がゴールするまで応援して称え、拍手を送る姿がありました。

このような姿を私は素晴らしいと思っているのですが、当の本人には既に当たり前になっています。私の見方・考え方は時代に追い付いておらず、アスリートがもっと違うレベルの「志」を目指していることがわかり大変勉強になりました。素晴らしい若者がいる世界・日本の未来は明るいです。

◇ 熱中症予防対策について ◇

8月25日は昼頃から暑さ指数が危険なレベルまで上昇したため、下校時に直接帰宅するお子さんの家庭に迎えのお願いをいたしました。ご対応いただきましてありがとうございました。

夏休み明けから厳暑が続きましたので、24日に学校メールにて持ち物に関するご連絡をいたしました。「冷感グッズ」についてはお願いした学習に支障のない範囲で用意されております。ありがとうございます。

なお、水筒に入れる飲み物は現状の「水」とし、スポーツドリンクにつきましては、「不可」としました。スポーツドリンクの効果等は理解しておりますが、含有の糖分量が多く、喉が乾いたら水よりもスポーツドリンクを飲むようになった時の糖分摂取過多を危惧したことが不可とした理由です。学校といたしましては、9月が近づき今期の厳暑がやわらぎつつありますので、現状の「水」で問題ないと考えます。引き続きこまめな水分補給等、細心の対策を継続してまいりますのでご理解のほどよろしくお願い致します。

令和5年7月24日号

『365歩のマーチ(1学期編)』

校長 笹 川 義 孝

【一日一歩】

知人や親戚の子と久しぶりに会うと、大きく成長したことに驚きます。一方、私は自分の子供とは毎日過ごしていましたので、心と体の成長は「節目」の機会で振り返らない限り実感することが少なかったです。皆様はいかがでしょうか。

学校は計画的な教育実践の場でありますので、行事や単元の学習、活動で区切りがついた時に評価を含めた振り返りをします。例えば、算数の新しい単元で未知の公式を学び、それを用いて問題を解くことができれば、学習の前後での成長は明らかです。当然、毎日が順調とは限らないので失敗することもあります。しかし、失敗も糧になるのが教育の場です。

今から50年以上前に「365歩のマーチ」という曲がヒットしました。今でも時折、ドラマやCMで使用される「人生の応援ソング」です。私が好きな曲というわけではなく、表現もその時代を感じるものではありますが、歌詞に散りばめられたフレーズがとても素敵です。毎日良いことばかりではなく後退することもあったとしても、コツコツと取り組んだことは必ず開花するという内容です。興味がありましたら検索してみてください。

さて、お子さんは一学期に自分らしさとして何を積み上げてきたでしょうか。積み上げるということは継続を意味します。些細なことであっても、必ず全てのお子さんに積み上げはあります。例えば、毎朝元気よく「行ってきます」と言って出かけることを生涯続けることができればとても素晴らしいことです。毎日新出漢字を一つ覚えることを続けると、今の学年で覚えるべき全漢字がお正月前に身に付くことになります。これらの姿には努力や高い意識があるという背景があります。本校は二期制のため夏休み前に「あゆみ」の発行はありませんが、どうぞ保護者の皆様、お子さんの今学期の努力を褒めて励ましていただけたらと思います。

【みんな素敵なのです】

表現の仕方を「ポジティブ」にするか、それとも「ネガティブ」にするかで印象が大きく変わります。長所の反対となる短所は決して悪いことではなく、一人一人の個性を表す側面の一つであります。多くの人が肯定的ではないと思っていることをポジティブな言い方に換えてみます。すると、怒りっぽいことは「感受性が豊か」という表現になり、消極的な考え方は「現実的に考えることができる」となります。つまり、長所と短所の違いは印象の違いなのだと思います。

前任校で9年生(中3)の道徳の授業をした時に、生徒は自分のよさを見つける時は悩むものの、友達のよさはすぐに答えることができました。自分のよさを他の人が知り、認められていることが嬉しくて安心したという感想を持った生徒達が多かったです。

私の役割も、子供たちの「よさ」をたくさんみつけることです。そして、「よさ」が一層伸びるように環境や体制の整備に努めています。1学期の鶴居小学校は子供たち一人一人のよさ、学年・全校集団のよさが溢れておりました。今学期の教育活動を支えていただきました保護者・地域の皆様にお礼申し上げます。

○8月26日の土曜授業は参観日としております。地域の皆様の来校も歓迎しております。新型コロナウイルス感染症防止の対応が今年度変わりましたので、以前のように地域の皆様とのつながりを大切にしてまいります。日頃から温かく登下校の様子や教育活動を見守っていただいて いるお礼は、子供たちの成長する姿をご覧いただくことと考えております。是非ともご来校いただければと思います。

(7月7日の遠足は気温が29度まで上昇する中で行いました。その時に街中でお会いした方々 から、気を付けて過ごすよう温かい言葉をかけていただきました。改めて人が優しくて、子供 たちが安全で安心して過ごすことができる村であることを実感しました。)

令和5年6月30日号

『凄いこと』

校長 笹 川 義 孝

◇習慣化することは凄いこと◇

6年生の国語で学習する安房直子さん作の童話「きつねの窓」。エンディングは、きつねに指を染めてもらって過去の思い出を映像で見ることができるようになった「ぼく」が、家に帰ってすぐにいつもの習慣で手を洗ってしまい、思い出が映る窓を作ることができなくなる…というお話です。実際に学習していた当時は、この終末の悲劇に衝撃を受けました。

『習慣』について考えてみました。習慣の意味を調べると、「長い間繰り返し行うことで、そうすることがきまりのようになったこと」とあります。この意味から、年齢を重ねるほど習慣は増え、定着の度合いが高いことになります。

私自身の習慣を見つめた時、次のものが特徴的なのではと思いました。(ここでは、習慣とは行動様式の他に、言葉を「言語習慣」、考えを「思考習慣」として含めています。)

○自分の習慣だと思うこと…食べ物を粗末にせず、全て完食する。

この食事に関する習慣は、高校生の段階ではまだ身に付いていませんでした。大学時代に節約生活をすることで食事の大切さを知り、生産者への感謝するようになったことが習慣化するきっかけです。幼少の頃から身に付くべきことかもしれません。皆さんと同じように家でも学校でも「好きなものを好きなだけ食べ、残しても良い」などと教わってはいませんが、幼少期は食事の大切さを心の底から理解していなかったのです。

鶴居小学校では、子供たちに家庭での自主学習や読書、運動することが習慣化されることを目指しており、4月に配付しました「よくわかる鶴居小学校」にも目安となる取組時間や内容を明記しています。「言うは易く行うは難し」であり、習慣化すれば凄いことです。子供自身の手で習慣化すべきことは何か、大人(学校職員や保護者)が教えたり励ましたりして習慣化を図ることは何かを整理し、術を持って子供たちにかかわり「よさ(その子の習慣化している優れた行い)」を育んでまいります。

◇鶴居小が凄いのではなかった!◇

赴任してから鶴居小の子供たちと三ヶ月間一緒に過ごさせていただきました。これまで、「よさ」はたくさんあるものの、今すぐここを改善しなければないらないと思うところがとても少ない子供たちだと感じています。「うん、鶴居小の子はよい子たちだ。」と思っていたのですが、この考えは少し違うことがわかりました。

6月22日に月末の修学旅行に向けて結団式を行い、参加する幌呂・下幌呂の6年生と初めて会いました。人数は鶴居小が多いので、幌呂小・下幌呂小の6年生は気後れするかな…と思いましたが、本校の6年生が和やかな雰囲気を作りすぐにを打ち解けていました。スムーズに交流する中で、幌呂・下幌呂の6年生が行う気配りや言動、人前に立つ最上級生らしさが短時間の中でも感じられ、「鶴居小ではなく鶴居の全小学生が立派なのだ」ということがわかりました。

この翌日の23日、中学生意見発表会で代表者7名の発表を聞く機会がありました。発表内容が素晴らしいのはもちろんですが、話し方や真剣な表情から全員がとても強い芯を持った生徒であることが伝わってきました。練習を繰り返してきた成果も表れていて「何て感じの良い中学生なのだろう」と思いました。

つまり、鶴居小の子を含めた鶴居全小中学校の子供たちが素敵なのです。あらゆる場面で子供一人一人の清々しさを強く感じます。その理由は前々号の巻頭言でも少し触れましたが、鶴居村にお住まいの方や勤務されている方が子供たちの手本となる姿を示しているからだと私は思っています。豊かな自然に囲まれ、人の心と行いも美しいのが鶴居村です。

令和5年5月31日号

『運動会を一場面として』

校長 笹 川 義 孝

5月27日は多くの皆様にご来校いただき、天候に恵まれた中で運動会を予定通り開催することができました。大変温かい雰囲気作りを保護者・地域の皆様がしてくださり、子供たちは伸び伸びと力を発揮することができました。ありがとうございました。

学校は、行事や学習・生活で子供たちが成長していく「過程」を大切にしています。今回の運動会を機にその姿を話題にします。

【十人十色の運動会】

体を動かすのが好きだった小学生当時の私は、運動会を毎年楽しみにしていました。対照的に、2歳上の兄は家で自分の時間を過ごすことを好み、運動も得意ではなく運動会は気が進まない行事であったように記憶しています。令和2年の緊急事態宣言下に学校が長期休業した時、多くの学校が運動会は実施して学芸会は中止または代替の発表会としました。当時勤務していた学校の子供たちは、運動会よりも学芸会開催を強く望んでいました。運動会が楽しみで小学生の頃の私と同じように高揚感のある子ばかりではありません。全員が競技や応援に参加することは、当たり前なのではなく凄いことなのだと思います。

児童の代表や放送担当としてマイクを手にする子たちからは、緊張感が伝わりました。重大な役割を自覚しているのです。徒競走やリレーで走る姿は、練習時と意気込みが違いました。仲間や応援を送る家族の期待に応えたいのです。全員が持つ「背景」が異なり、十人十色の思いがある運動会。今回見られた、お子さんらしさといつもとは違う一面のどちらも成長の証です。

【集団力を高める運動会】

『タンチョウソーラン』は勝敗ではなく「魅せる」ことが目的であり、ご覧になった方の反応や感想の内容が結果です。保護者の皆様から直接感想をお聞きしておりませんが、ビデオを構える姿やお子さんの姿を目に焼き付ける姿と表情から、ご評価いただけたと思っております。

毎年行う恒例種目でありますので、上級生になるにつれて経験による熟練さがあり、背中を見て下級生が育つ手本となっています。運動会に向かう期間では、日に日に全校の一体感が高まりました。練習では、相手の姿を見て分析し、自分の姿はビデオで分析し改善点を見出します。教員の指導があるものの、子供たちが自分たちで演技を高めようとする意識があります。この姿勢は、今年度の姿なのではなく「よき伝統」であり、今回も無事継承されたと思っております。

個人的に、今回の運動会で集団力の高さを強く感じたのは、タンチョウソーランでの「鳴子の音」と「かけ声」です。統一感があるので音と声が大きく聞こえ、音と声のあるなしのメリハリがありました。実際の児童数よりも多くの子がいると錯覚するくらい力強さを感じました。

【保護者・地域あっての運動会】

数年ぶりに来校者の人数制限をしない運動会でありました。コロナの影響を受けていない頃の地域・家庭との繋がりを戻さなければならないと考えております。今回、親族の方にもお声かけして来校いただいたことに大変感謝しております。

冒頭で述べましたように、今回は保護者・地域の皆様には子供たちが一層力を発揮する場作りに努めていただきました(特に「親子玉入れ」では、大人の勢いに子供たちが引き込まれた感がありました)。子供たちの活躍が家庭・地域を明るくし、家庭・地域の支えを受けて子供たちが成長する相乗効果が見られる教育活動を今後も目指してまいります。

令和5年4月28日号

『「当たり前」から見える鶴居小学校の凄さ』

校長 笹 川 義 孝

令和5年度の学校生活開始にあたって、子どもたちは期待や緊張、環境への適応等により力が入り、気を張って過ごしていたことと思います。3・4年生は複式学級となり、不安や戸惑いがある中でも仲間との協同の学びを進めて力の獲得に向かう熱意が表れています。今月第4週からは、運動会に向けた取り組みも開始していますので、これから当日まで体調良く迎えられるように健康面にも留意なさってください。

さて、私は鶴居小学校へ赴任してとても素敵な子どもたちに出会うことができました。みんな「誰からも好感を持たれる存在」なのです。学校を転々としていく私共教職員は、学校の風土やよき伝統などを短期間で感じ取るのですが、鶴居小学校の教育に関わる「人・もの・こと」からは、長年かけて培われてきた「歴史」を感じます。具体的にお伝えできるように子どもたちの姿(よさ)をトップ10にしようと思いましたが、順位付けできませんでしたので順不同で30項目を記載します。

①雰囲気が落ち着いている。②入学式への参加態度が100点。③校歌の歌声が素晴らしい。④式での6年生代表挨拶が立派。⑤挨拶が心地よい。⑥友好的な接し方。⑦雨具かけ周辺が整然。⑧ロッカーの中が整頓。⑨異学年で仲良く遊ぶ。⑩健康観察シートを全員提出。⑪学習の様子を見に行くと会釈してくれる。⑫動と静の場を理解している。⑬卒業するまでランドセル使用。⑬上靴のかかとがつぶれていない。⑭靴箱に靴の収まり方が全員同じ。⑮車道を横断する時に手を上げる。⑯机の上に全員が同じ物を同じ所に置く。⑰所定の場所に物を片付ける。⑱感謝を伝えることができる。⑲言葉遣いがきれい。⑳相手の顔を見て話す。㉑正しい廊下歩行。㉒先生の指示を聞いて行動できる(避難訓練)。㉓友だちに親切。㉔掃除を丁寧にする。㉕物や施設の使い方が正しい。㉖予報に合わせて雨具などの用意をしてくる。㉗特別教室での学習に出かける時、机と椅子を整頓して出発する。㉘係や当番に責任感を持っている。㉙素直に「はい」と言える。㉚掲示される物を丁寧に仕上げる(文字や絵など)。 日常的なご家庭の指導と協力により定着している項目が多数あります。また、よき伝統でありますので、本校を卒業された方にも当てはまるのではないでしょうか。

これらのよさは、子どもたちにとって既に「当たり前(習慣・慣習)」となっています。とても素晴らしいことを当たり前に行っているところに鶴居小学校の凄さを感じます。

関連するもう一つの凄さをお伝えします。校舎入口玄関を過ぎると最も目の付くところにスローガン「いい顔 いい声 言い動き」を掲示しています。このスローガン達成のために九つのキーワードを設けており、その一つが「挨拶・返事」です。また、玄関フード内には鶴居村コミュニティ・スクールが掲げる「日本一あいさつも美しい村」が記されたのぼりがあります。保護者・地域の皆様とお会いした機会はまだ僅かしかありませんが、全ての方が子どもたちの手本となる美しい挨拶をなさっていると感じています。大人が示す姿は確実に若い世代へ受け継がれていくはずです。このような場面の繰り返しがあって本校の教育が支えられていることを実感しております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。

5月の連休は、少し心と体をリフレッシュしてお過ごしください。

令和5年4月14日号

『目指す姿へ進み続ける鶴居小学校』

校長 笹 川 義 孝

進級した在校生と、新たに迎える15名の入学生を加えた総勢71名で鶴居小学校の新年度を開始いたしました。

4月7日は約2週間ぶりの登校でしたが、新たな環境の熱気ある雰囲気の中で過ごす子どもたちの目から強い力を感じました。もう、これからの活躍が楽しみで仕方ありません。

この度の異動で赴任して間もない私ではございますが、本校の「目指す学校像」を常に念頭に置きながら教育活動を進めてまいります。よろしくお願い致します。

〈本校の目指す学校像①〉

「児童が『喜んで登校、満足して下校できる学校』」

やりがいのある学びや活動、信頼できる友だちに囲まれた居心地の良い学年・学級…。このような環境を整え、家庭に戻った時にたくさん学校のことを話したくなるような学校を目指します。

子どもたちが地域にいることで学校がつくられ、目の前にいる子どもたちの力を育むことを目的とした学校教育は、学習指導要領に沿って全国で共通の指導が行われます。そこに、鶴居小学校の児童一人一人の実態を踏まえた適切な指導を行うことで、上述の学校像の実現を図ります。

例えば、学年・学級で一斉に漢字練習をする時間があったとします。漢字を「覚えたい」と練習している子どもには、たくさん同じ漢字を書く指導をすることもあります。「字形の整った漢字を書きたい」と練習している子どもにはたくさん書くことよりも時間をかけて丁寧に書く指導をします。また、「書き順を正しく身に付けたい」という子どもには違う指導をします。その子がどんな思いを持っているのか、どんな指導をすれば自力で解決した達成感を味わうことができるのか、一人一人の子どもに寄り添った教育を行います。

〈本校の目指す学校像②〉

「保護者・地域の皆様が『信頼し、通わせたい学校、地域と共に歩む学校』」

鶴居村は、素晴らしい自然環境に囲まれ、人と人との繋がりを大切にして暮らす地域の皆様が、子どもを「地域の宝」として温かく見守ってくださっています。学校は心身ともに逞しく児童を育成する責任があることを自負し、教育実践に努めます。

信頼いただける学校にむけて、成果も課題も丁寧に発信していきます。そして何よりも、子どもたちの育つ姿で地域・家庭と鶴居小学校が連携した教育の成果を示したいと考えております。

4月より新型コロナウイルス感染症対策について、マスクの着用を求めないことが基本となりました。学校の教育活動や、来校者の人数等に制限をかけることも今後は少なくなる見込みです。地域・保護者の皆様が実際に学校の様子をご覧いただく機会が増え、コロナ流行以前にあった繋がりを取り戻せるよう計画してまいります。

【ご連絡】

今年度、3学年と4学年の2個学年を合わせた普通学級児童数が減少したことにより、複式学級「3・4年」となります(担任は1名)。3・4年の教室と廊下側のワークスペースを朝の会や学習、給食などの目的に合わせて使用していきます。

令和5年3月24日号

1年間ありがとうございました

校長 田 中 敏 行

3月に入り暖かな日差しが差し込む季節となりました。ようやく春の訪れを感じます。令和4年度の鶴居小学校の教育活動は、3月17日の第100回卒業証書授与式、24日の修了式をもって終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症への対応となり3年目を終えますが、今年度は「コロナ対策」と「学びの保障」を両輪として教育活動を行ってきました。子供たちにとって「体験・経験」はとても大切です。豊かな心の育成へ強くつながるからです。今年度は校外学習や体験活動はほぼ予定通り実施することができました。そして、子供たちが元気に過ごしてくれていたことが何よりです。保護者や地域の皆様にもコロナ禍での対応についてご理解とご協力をいただきましたことに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

17日の卒業証書授与式では、来賓、保護者の皆様、そして在校生に見守られながら8名の子供たちが鶴居小学校第100回目という記念すべき卒業生としてこの学舎を巣立っていきました。この卒業式は6年生にとって小学校生活最後の学習であり、在校生にとっては、お世話になった6年生と学ぶことができる最後の機会です。卒業証書授与式で、卒業証書を受け取る6年生の姿は、頼もしく立派でした。6年生と一緒に勉強をした機会も多かったのでその時の様子を思い出し感慨もひとしおでした。式の中では、在校生も卒業する6年生の姿をしっかりと見つめ立派な態度でした。この1年間、6年生は、委員会や集会などの場面で、下級生に対して優しく声をかけ、そして中心となって引っぱっていってくれる姿がありました。最高学年として大変だったこともあるでしょう。悩んだこともあるでしょう。その様々な思いや行動、みんなと協力してできた喜びや楽しさ、この大変な1年間を仲間とともに過ごした1つ1つが小学校生活の思い出となることと思います。

4月からは中学生です。中学校生活の3年間はあっという間に過ぎていきます。その中学校生活を充実したものにするためにも、常に「目標」をもち、そして、その目標に近付くために、一歩踏み出す行動力、挑戦する気持ち、あきらめない気持ちを大切にして、1日1日を過ごして欲しいと思います。また、中学校生活をはじめ、これから人生を生きていく上で、大きな山や壁にぶつかることもあるでしょう。そのような時は、「違う見方、違う考え方」といった「今までと違うやり方」をしてみたり、友達など周りの人たちに相談してみることもよい方法です。きっと、山や壁を乗り越えるきっかけが見つかるかもしれません。感謝の心を忘れず、志を高く掲げ、自らの目標や夢の実現に向かって勇気をもって踏みだし、前へ進んでください。心から応援しています。

本日24日は令和4年度の修了式を迎え、子供たちは、各学年の課程を修了しました。

4月からは1つずつ進級します。「新しい1年生が入学してくる」「中学年、高学年になる」「最高学年になる」など、それぞれの子供たちの気持ちも新たなものになることでしょう。「やってみたいこと」「がんばりたいこと」「克服したいこと」「楽しみにしていること」など、意欲も高まってくるでしょう。その気持ちを大切にして一回り成長した姿になってくれることを期待しています。春休みは、短いですが、今の学年の学習の復習をしっかり行い、自信をもって次の学年に進めるよう家庭学習を継続して欲しいと思います。

令和5年度も保護者、地域の方々とともに、子供たちのよりよい成長をめざし取り組んでまいりますので、どうぞご支援・ご協力をお願いいたします。今年度1年間、誠にありがとうございました。