〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

4月12日(水)に今年度の業間運動が始まりました。担当の先生から子どもたちに今年の業間運動の内容について説明がありました。その後,子どもたちはこれから始まる業間運動で行う一輪車活動に向けて一輪車のサイズ合わせをし,名前シールを貼って乗り心地を確かめていました。1年生の子どもたちは高学年の子どもに乗り方を教えてもらいながら,真剣に活動していました。

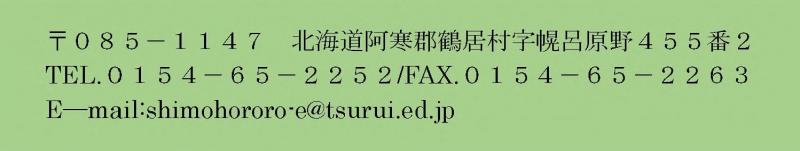

4月7日(金)に入学式を実施しました。今年度の入学児童は4名です。鶴居村の村長様をはじめ,PTA会長様、教育委員様にご出席いただき,新入生と保護者,在校生,教職員にて挙行いたしました。新入生は担任の先生から自分の名前を呼ばれると,緊張しながらもしっかり手を挙げ,元気に返事をすることができ,たいへん立派でした。校長先生は式辞の中で,新入生に向けて「『おはようございます』や『ありがとう』など,素敵なあいさつをして下さい。」「先生のお話を聞いてたくさん勉強して下さい。」「心と体を大切にして下さい。」の3つのお願いをお話されました。入学式のあとには在校生による歓迎集会が行われました。1年生が早く馴染めるようにと,在校生から,学校を紹介する替え歌の披露と学校生活に関するクイズの出題がありました。とてもあたたかい,すてきな入学式となりました。

4月7日(金)に着任式・始業式を行い,令和5年度の教育活動がスタートしました。着任式では,新しく下幌呂小学校に来られた教頭先生より挨拶をいただきました。始業式では,校長先生から「この春、卒業した6名の児童が残した7つの言葉(あいさつ、笑顔、元気、協力、やさしさ、楽しさ、明るさ)を大切に,新1年生とともに1年を過ごしてほしい」と話されました。その後,担任発表があり,子ども達からは,歓喜の声が聞かれたり,笑顔が見られたりしました。また,3年生と5年生の代表児童から,頑張りたいこと(具体的な運動や学習,生活に関する事など)や今年度の抱負が発表されました。

3月24日(金)に令和4年度の修了式と離任式を行いました。修了式では,各学年の代表の子どもたちが校長先生から修了証書を受け取りました。その後,校長先生から児童へ2つのお願いがありました。一つ目は「新年度に向けて物の準備をして下さい。」二つ目は「どんなことをやりたいかたくさん考えて心の準備をして下さい。4月に元気で会えることを楽しみにしています。」と話されました。最後に,各学級代表の子どもたちから1年間頑張った事や来年度の抱負について発表しました。離任式では,今年度で離任される先生方から子どもたちに向けての挨拶があり,最後に児童会の代表者から離任される先生方へ感謝の言葉が伝えられました。これまで下幌呂小学校の子どもたちのためにお力添えいただきましたことに深く感謝申し上げます。新任地でのご活躍を願っています。

給食メニューを紹介します。

3月20日(月) 3月22日(水) 3月23日(木)

・すき焼き風ごはん ・ごはん ・チキントマト煮

・豆腐の味噌汁 ・わかめの味噌汁 ・ゼリー和え(ピーチ)

・切干大根の煮物 ・竹輪のカレー揚げ

・ひじきの煮物

今週もおいしい給食をいただきました。

3月17日(金)に第77回卒業証書授与式を卒業生と保護者,在校生,来賓の方、教職員にて挙行いたしました。卒業証書授与では,卒業生一人ひとりが凜々しい表情で卒業証書を受け取り,中学校へ進学するに相応しいとても立派な姿でした。学校長式辞では,卒業生に向けて『未来に向けて自分に自信を持ち、長所を最大限に生かしながら最高の未来を歩んでほしい。』とはなむけの言葉を贈りました。来賓から教育委員の方とPTA会長(意義の大切さをお話されました。)から祝辞をいただきました。お祝いとお別れの言葉では,在校生の子どもたちの卒業生に対する感謝の思いが伝わる,すてきな卒業式となりました。

3月14日(火)に中学年は養護教諭から今まで教わった給食指導を振り返って手洗い・うがいの大切さや食べる時のマナー、「いただきます」「ごちそうさま」の言葉の由来、食中毒についての復習を行いました。最後にばい菌やウイルス防止のために普段から清潔にすることや体の抵抗力をつけるために食事をよく食べ、しっかり睡眠をとるが元気でいるために大事であることを改めて学びました。

給食メニューを紹介します。

3月13日(月) 3月14日(火) 3月15日(水)

・ごはん ・チキンカレー ・ひき肉ごはん

・キャベツの味噌汁 ・カニカマのおひたし ・もやしの味噌汁

・肉じゃが ・ツナ和え

・パリパリ漬け

今週もおいしい給食をいただきました。

3月6日(月)から卒業を間近に控えた6年生が,今までお世話になった「恩返しプロジェクト」をスタートさせました。先生方にどんなお手伝いをしてほしいか尋ね,お昼の放送(好きな曲のメドレーや質問に答える企画)や手作り雑巾、特別掃除(廊下窓ガラスの桟やパーテーションの掃除)、業間時間に全校児童と楽しく遊ぶ企画(ドッチボール)などできることに取り組みました。とても素敵な恩返しプロジェクトをしてもらいました。

3月10日(金)に高学年は養護教諭から体の学習を受けました。今回のテーマは「大人に近づく私たち」という題で性教育を学びました。からだの変化はホルモンの分泌によるものがわかり、女性・男性の性器のしくみや月経のしくみについて学びました。養護教諭から、からだの変化で困った事があったら、間違ったSNS情報を鵜呑みにせず、一人で抱え込まないで身近な信頼できる大人や先生に相談して下さいとお話されました。

3月9日(木)に1~5年生の子どもたちと先生方で卒業式に向けた会場設営と飾り付けを行いました。体育館を清掃した後に机や椅子,紅白幕等を設置しました。また,渡り廊下の壁や天井に花紙や輪飾りをして式を迎える準備が整いました。在校生みんなで行った会場準備でしたが,一人一人が真剣に作業に取り組む姿から,6年生の卒業をみんなで祝う気持ちが伝わる時間となりました。

3月8日(水)に全校朝会のはじめに校長先生から「1年間振り返って、どんなことができるようになったか、どうしてできるようになったか考えて下さい」「怪我や病気などで長期欠席も無く、元気に学校に来られた事に対して自分自身に頑張ったね、ありがとうと伝えて下さい。」とお話されました。次に、令和5年度前期児童会三役の認証式が行われ,立候補者全員が信任されました。新年度の下幌呂小学校の児童会活動が活発に行われることを期待しています。後半は日専連釧路児童版画コンクールの表彰式を行いました。全国大会銅賞及び入選を受賞した子どもたちをはじめ、釧路管内でも銀賞、銅賞、佳作、努力賞を受賞した子どもたちが校長先生より賞状を授与されました。授与されたときの子どもの表情は満足そうでした。

給食メニューを紹介します。

3月6日(月) 3月7日(火) 3月8日(水)

・きのこごはん ・ごはん ・ごはん

・じゃが芋の味噌汁 ・かぼちゃ団子汁 ・卵スープ

・枝豆サラダ ・白菜のおひたし ・ザンタレ

・ナムル

今週もおいしい給食をいただきました。

3月3日(金)に授業参観,学級懇談会を行いました。授業参観では低学年は音楽の学習で「小さな音楽会」という題で今年学習した歌や器楽を一人一人発表しました。中学年は総合的な学習の時間でアイヌの文化や言語、歴史について調べてきたことを発表しました。高学年は体育の学習で保護者といっしょにドッチボールやボッチャを楽しく行いました。全体懇談会では校長先生から来年度にむけてお話され、学級懇談会では担任の先生から1年間の取り組みの振り返りや今後の予定,来年度に向けての説明をした後、意見交換を行いました。多くの皆様に来校いただき、ありがとうございました。

3月2日(木)に6年生を送る会を行いました。はじめに校長先生から「6年生を送る会がよい思い出になるように力を合わせてたくさんの笑顔と感謝の気持ちを伝え、楽しみましょう。」とお話をされ始まりました。前半は,実行委員会(5年生プロジェクトチーム)の企画でキャタピラーリレーを6年生といっしょに2チームに分かれて競いました。後半は,6年生へ在校生から出し物(器楽演奏やマジック、思い出の演劇や替え歌の合唱など)を発表し,楽しんでもらいました。また、思い出に残る物を在校生からプレゼントしました。最後に6年生から過去6年間で印象に残った学年別の思い出のエピソードをクイズ形式にして学年対抗で当てるゲームをしてもらいました。在校生がクイズの答えを考えている間にダンスなどのパフォーマンスでも楽しませてもらいました。6年生から在校生へ星形の飾り物や一人一人に思い出に残るメッセージカードがプレゼントされました。実行委員として頑張ってくれた5年生のおかげで,思い出に残る楽しい6送会となりました。

給食メニューを紹介します。

2月28日(火) 3月1日(水) 3月2日(木)

・ごはん ・ウインナーピラフ ・ビビンバ丼

・キムチ汁 ・キャベツのスープ ・中華スープ

・麻婆豆腐 ・カミカミサラダ ・五目ビーフン

・ナムル

今週もおいしい給食をいただきました。

2月17・21・22日の業間運動時間に体育館で送別球技大会を行いました。6年生チーム対在校生3チームでポッチャの試合を行いました。中央の白ボールを目指し、自チームのカラーボールを転がして一番近いチームが勝ちとなる競技です。結果は6年生チームの全勝で貫禄勝ちでした。子どもたちの歓喜の声もあがり,もうすぐ卒業する6年生と楽しい思い出を作ることができました。この大会をもって今年度の業間運動を終了しました。たいへん盛り上がった大会で締めくくることができました。

2月22日(水)の全校朝会で,卒業式で歌う「Tomorrow」の練習を行いました。歌の先生から合唱の途中でハモる歌詞の最初の発音を強調して歌うことの大切さ学び、上手に歌うことができました。

2月21日(火)に高学年は一時間目の授業が始まる前に養護教諭から食中毒について学びました。食中毒がおこる原因や食中毒を防ぐ方法を学び、ノロウイルスの感染経路についても学びました。最後にばい菌やウイルス防止のために普段から清潔なハンカチで手洗いすることや生活リズム(朝ご飯を食べ、しっかり睡眠をとる)を整えて体の抵抗力をつけることを学びました。

給食メニューを紹介します。

2月20日(月) 2月21日(火) 2月22日(水)

・チキンピラフ ・ごはん ・スープスパゲティ

・オニオンスープ ・キャベツの味噌汁 ・マッシュポテト

・コーンソテー ・ホッケフライ

・野菜炒め

今週もおいしい給食をいただきました。

2月14日(火)に高学年は鶴居村消防署の方を招いて救命救急講習を行いました。人が倒れている時の対応の仕方やAEDや心肺蘇生法について学びました。人体模型を使って心肺蘇生を実践したところ疲れるほど大変さを知ったようです。最後に消防署の方から救命救急されないよう,甘い物を取り過ぎず血液中の糖分に注意するとともに,日頃から運動して健康な体づくりに心がけましょうとお話がありました。

2月14日(火)の全校朝会で,6年生から卒業式で歌う曲名が発表されました。曲名は「Tomorrow」です。6年生が2年生だった時に歌ったことが思い出が深いことと歌詞が素敵だったことでこの曲を選びました。先生から曲や歌詞を紹介してもらい、これから卒業式を迎える日まで子どもたちは練習することになります。

2月13日(月)に子どもたちが育てたコーンをオンラインで伊藤サンクチュアリさんへ寄贈しました。今年度も子どもたちは種をまき,草むしり,コーンの刈り取り,収穫したコーン干し,コーンほぐしなど例年どおりの取組を行い,無事に贈呈式を迎えることができました。後半はタンチョウや給餌の様子を観察したり、伊藤サンクチュアリさんからタンチョウの足跡の焼印を見せていただいたりしました。この日をもって今年度の「タンチョウのえさづくりプロジェクト:タンプロ」が終了しました。

給食メニューを紹介します。

2月13日(月) 2月14日(火) 2月15日(水)

・ハヤシライス ・ごはん ・黒糖パン

・ミルクプリン ・小松菜の味噌汁 ・ミネストローネ

・いもそぼろ煮 ・野菜コロッケ

・和風サラダ

今週もおいしい給食をいただきました。

2月2日(木)と2月10日(金)に子どもたちは晴天の中、阿寒ロイヤルバレイスキー場でスキー教室を行いました。昨年同様,教育委員会にお願いしてスキーの指導員の方2名にお手伝いをいただくことができました。子どもたちの飲み込みの速さは凄く,みるみるうちにターンやブレーキが上達して,とても楽しく滑ることができていました。低学年もリフトにも挑戦して乗ることができました。来年も楽しくスキーができるといいですね。

2月9日(木)の業間休みに児童会三役の企画から全校で外遊びを行いました。スケートリンクで氷上カーリングを行いました。4チームに分かれて各チーム一人ずつ目標のコーンを目指してストーンを投げました。目標に近い所にストーンが止まった人が勝ちで,勝った人数によって勝敗が決定するゲームです。白熱したゲーム展開で歓声の中、BチームとCチームが勝ちました。子どもたちはとても楽しい時間を過ごせたようです。

2月7日(火)に1・2学年は幌呂小学校の1・2年生と幌呂パークグルフ場の坂で一緒にそり遊びを行いました。坂の長さと角度がとてもよくて雪を浴びながら滑りました。楽しい交流会でした。

給食メニューを紹介します。

2月6日(月) 2月7日(火) 2月8日(水)

・ごはん ・ひき肉ごはん ・塩野菜ラーメン

・ふの味噌汁 ・じゃが芋の味噌汁 ・ヨーグルトあえ

・すき焼き風煮 ・ツナ和え

・大根サラダ

今週もおいしい給食をいただきました。

2月1日(水)に令和5年度に入学予定の新一年生体験入学及び保護者説明会を行いました。新1年生に体育館で現在1年生からは「学校の楽しいこと」を紹介し、2年生からは「学校クイズ」をして楽しんでもらいました。新一年生は1・2年生といっしょにピアノ伴奏(うさぎと亀、かごめかごめ、とんぼのめがねなどの曲)に合わせて亀をまねたり、ザリガニ、うさぎ、アヒル、とんぼをまね、手を繋いで内向きの輪から外向きの輪になったりするリズム表現にとても楽しそうに体験していました。また,併行して多目的室において保護者の方へ向けた入学にあたっての説明を行いました。その後,保護者の方々にも体育館へ移動していただき,子どもたちの様子を見ていただきました。4月の入学を心よりお待ちしています。

2月1日(水)に全校朝会で釧路管内のカルタ大会中学年部門で優勝した3名の児童が表彰されました。また、釧路小中学生書道展で会長賞を始め、奨励賞、金賞を受賞された児童たちが表彰されました。賞状を授与されたときの子どもたちの表情は満足そうでした。

1月30日(月)に6年生が鶴居中学校で新入生体験入学に参加しました。中学校生活の一日の様子を映像で紹介されたり、数学の授業を参観したりしました。また、行事や部活を紹介していただき、最後に校内見学をしました。中学校に向けて心の準備が始まりました。

給食メニューを紹介します。

1月30日(月) 1月31日(火) 2月1日(水)

・コーンピラフ ・ごはん ・きのこごはん

・ミネストローネ ・わかめスープ ・もやしの味噌汁

・かぼちゃコロッケ ・マーボー豆腐 ・カニカマのおひたし

・野菜サラダ

今週もおいしい給食をいただきました。

1月27日(金)に体育館で児童会主催のお楽しみ会を行いました。一つ目の活動は,4チームで体育館に隠れている7つの問題を探し,答えをクロスワードパズルにあてはめてキーワードを導き,体育館から脱出するゲームです。子どもたちは4チームの暗号をすべてつなげるとキーワードから中学年の担任の先生の名前を導くと下幌呂小学校全先生の名前をあげよと書かれた謎のカードの指令にみごと答え、子どもたちは脱出に成功し、大いに喜びました。二つ目の活動は4チームでお題について連想したものをホワイトボードに書き、班でそろえたら成功というゲームで楽しみました。児童会三役の企画・進行で子どもたちが協力しながら楽しむことができた素敵な会でした。

1月26日(木)にスケート記録会を行いました。晴天の中、子供たちははりきって記録会に臨みました。力一杯がんばって昨年の記録を大きく更新する子どもがたくさんおりました。寒さや降雪のおかげで例年と変わりなくよいスケートリンクです。2月10日までリンク維持を延ばしたので,これからもたくさん滑って冬を楽しんでほしいです。

給食メニューを紹介します。

1月23日(月) 1月24日(火) 1月25日(水)

・すき焼き風ごはん ・ごはん ・ミートスパゲティ

・豆腐の味噌汁 ・かしわ汁 ・カルピスゼリー

・切干大根の煮物 ・ちくわの甘辛揚げ

・もやし炒め

今週もおいしい給食をいただきました。

1月24日(火)に3年年は鶴居村みなくるに社会見学へ行きました。3年生は、社会で『かわる道具とくらし』の学習をしており、昔と今の道具を比較しています。みなくるでは、普段出入りすることができない収蔵庫や展示室を見学させてもらいました。下の写真にあるようにいろいろな昔の道具を見せてもらいました。昔の電話機や教科書、ミシンやなべ、鶴居を開拓したときに使われた農機具など子どもたちが目を丸くするような物がたくさんあり、大変勉強になりました。この見学を生かして、社会の時間にさらに調べていきます!

1月19日(木)に秋に収穫したデントコーンのほぐし作業を行いました。高学年が手際よく下級生にほぐし方を教え,協力して取り組んだおかげで予定より早く終えることができました。収穫したコーンの本数は1,056本で重量は88.6Kgでした。昨年度は1,315本で142㎏でしたので,本数及び重量が減りましたが満足のいく収穫となりました。ほぐしたえさは,2月に伊藤サンクチュアリさんに寄贈する予定です。

1月18日(水)に1・2学年は体育の時間にスケート滑走を行いました。1年生にとっては経験がない中、椅子を使ってスケートリンクを滑走しました。1月26日(木)に行われるスケート記録会に向けて転びながらも一生懸命に滑っていました。

給食メニューを紹介します。

1月17日(火) 1月18日(水) 1月19日(木)

・ひき肉ごはん ・黒糖パン ・ごはん

・じゃがいもの味噌汁 ・クリームシチュー ・白菜のスープ

・ツナ和え ・ウインナーソテー ・ザンタレ

・ナムル

今週もおいしい給食をいただきました。

1月16日(月)に地域の方のご厚意により,子どもたちのためにグラウンドに雪山をつくっていただきました。学校のソリを玄関に出すと,子どもたちは早速休み時間にこれを片手に雪山に登って行き,ソリ滑りを思う存分楽しんでいました。いつも地域の方には,子どもたちのためにご支援をいただき本当に感謝しております。今後も変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

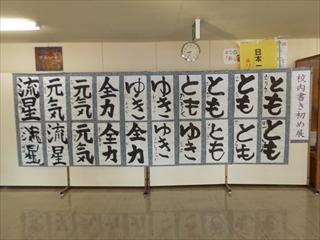

12月に学習した書き初めの作品を1月27日(金)まで校内の玄関ホールにて展示しています。1年生「とも」,2学年「ゆき」,3学年「全力」,4年生「元気」,5年生「流星」,6学年「創造」です。子どもたちの力作をぜひご鑑賞ください。

12月15日(木)に高学年は「車と環境」をテーマに実施したトヨタ出前授業を行いました。総合的な学習の時間で取り組んでいる「SDGs」ともつながる学び多き時間になりました。

12月14日(水)の児童朝会にて低学年発表がありました。体育で学習した縄跳びやトランポリンを披露しました。苦手な長縄跳びも上手に跳ぶことができて自信に満ちた表情でした。後半は読書月間(10月24日~11月25日)でたくさん本を読んだ学年(5年生)と児童(上位3名)に贈られる読書キングの表彰を行いました。全校で本を読んだページが目標の3万ページを超える30249ページを読むことができました。これからも継続して進んで本に触れる子どもたちでいてほしいと願っています。又、全道下の句カルタ大会に小学生3・4年生部門で準優勝した児童も表彰されました。

12月13日(火)に全校参観日・懇談会,給食試食会を行いました。保護者の試食会では子どもたちと同じメニュー(バターパン、ミネストローネ、エビカツ、ボイルドキャベツ、牛乳)を食べていただきました。授業参観では,道徳科の学習(東日本大震災の教訓や家族のよさ、親切心についての学習など)を全学年で公開しました。学級懇談会では道徳教育や冬休みの生活や今後の活動についての説明や意見交換を行いました。今後も,子どもたちが心豊かで,よりよい生活をしていけるよう道徳教育を進めていきたいと考えています。

給食メニューを紹介します。

12月12日(月) 12月13日(火) 12月14日(金)

・豚丼 ・バターパン ・ごはん

・わかめの味噌汁 ・ミネストローネ ・揚げの味噌汁

・なめたけ和え ・エビカツ(ソース付) ・筑前煮

・ボイルキャベツ ・和風サラダ

今週もおいしい給食をいただきました。

12月8日(木)に特別支援学級の子どもたちが合同学習を行いました。「クリスマス会をみんなで楽しむ」ことをめあてに,子どもたちはキーボードを使った「さんぽ(となりのトトロ)」の演奏や「なぞなぞクイズ」,「クリスマスクイズ」や「ジェスチャーゲーム」をみんなで楽しくやりました。また先生方が,「きよしこの夜」をハンドベルで演奏しました。サンタさんも登場し,楽しい雰囲気で盛り上がった一時間になりました。

12月6日(火)に4年年は鶴居村みなくるに社会見学へ行きました。4年生は社会「昔から今につながるまちづくり」の中で鶴居軌道の歴史について学んでいます。みなくるに展示している軌道の歴史写真や当時のレールの一部を見たり、説明を聞いたり実際に使われていた貨車に乗ったりしてきました。

12月5日(月)に子どもたちは業間時間に二人一組で握力相撲を行いました。タオルの端を片手で互いに持ち、引っ張り合いながらタオルを離したり、立ち位置から離れたりしたら負けになる遊びです。握力の強さやバランスを試される遊びです。力の入れ加減を考えながら相手に動きを読んでタオルを引っ張り合いました。

給食メニューを紹介します。

12月5日(月) 12月6日(火) 12月7日(金)

・ごはん ・わかめごはん ・ミートスパゲティ

・キャベツの味噌汁 ・白菜の味噌汁 ・ミルクプリン

・肉じゃが ・鶏肉と大根の煮物

・パリパリ漬け ・小松菜のお浸し

今週もおいしい給食をいただきました。

12月1日からクリスマスまでの日数を楽しみながら数えるためのアドベントカレンダーを行っています。子どもたちが登校すると、一人ひとりの下駄箱に数字カードがあり、その数字カードから図書室の廊下にある壁に左下の写真のようなクリスマスツリーに似せたものに飾られている同じ数字の袋(手作りキーホルダー)をプレゼントしてもらえるイベントを行いました。これは10月24日(月)~11月25日(金)に行った読書月間で頑張った子どもたちへ図書担当の先生方からのご褒美です。子どもたちはプレゼントをもらえる日を楽しみにしているようです。

12月1日(木)から書写の時間に全校児童が書き初めに取り組み始めました。課題は1年生「とも」,2学年「ゆき」,3学年「全力」,4年生「元気」,5年生「流星」,6学年「創造」です。1年生は初めての書き初めなので筆の持ち方や筆の運び方を習い、横線と縦線を練習した後、作品に取りかかりました。どの子も集中が途切れることなく,一画ずつ丁寧に取り組んでいます。出来上がった作品は,来年1月13日(金)~27日(金)の期間で,校内の玄関ホールにて掲示を行う予定です。あらためてご案内いたしますので,子どもたちの力作をぜひご鑑賞いただきたいと思っております。

11月29日(火)に高学年は図工の時間に浮世絵の世界を版で表現するために版画を行いました。今回は,版木を彫った後,黒インクで色をつけて刷る一版一色刷りです。東洲斎写楽や葛飾北斎の絵や富嶽三十六景、鳥や犬の浮世絵などを題材に構図を考えながら下絵を描き、版木にうつして,線彫りを行いました。素敵な版画が出来上がることをイメージして取り組む図工の学習でした。

11月の読書月間に続き,11月29日(火)から12月1日(木)までの3日間に渡って読書朝会を行いました。2・4・5年生,1年生、3・6年生の3回に分け,一人ひとりが読書月間中に読んだ本の中からみんなに知らせたい一冊を選び,紹介しました。本の題名やおおまかなあらすじ,おすすすめポイントを紹介し,読んだ感想などを発表しました。

給食メニューを紹介します。

11月28日(月) 11月29日(火) 12月2日(金)

・鹿肉カレー ・ごはん ・オムライス

・ヨーグルトあえ ・中華スープ ・野菜たっぷりスープ

・豚キムチ豆腐 ・ケチャップソース

・枝豆とコーンのサラダ

今週もおいしい給食をいただきました。

11月24日(木)に高学年は体育の時間にマットと跳び箱の運動を行いました。マット運動の技(開脚前転・後転、しんしつ後転、とう立ブリッジなど)と跳び箱の技(開脚跳び、台上前転、かかえこみ跳び、伸しつ台上前転)を組み合わせた連続運動を行うためにどの技を組み立てるかを考え、一つ一つの技の精度を高める練習を行いました。着地の姿勢に注意しながらこの後に行われる発表に向けて何度も練習をしました。

11月24日(木)に中学年は釧路市の防災センターと遊学館へ社会科見学に行ってきました。防災センターでは、119番がかかってきた時に対応する通信指令室を見せてもらったり、消防車やはしご車などを見せてもらい、乗せてもらったり、地震体験やけむり体験も行ってきました。遊学館では、いろいろな科学実験をしたり、アスレチックで楽しんだりするなど有意義な時間を過ごしました。

11月22日(火)に養護教諭が1学年の子どもたちに「うんちの話」についての学習を行いました。うんちの種類(バナナうんち、コロコロうんち、ドロドロうんち、ヒョロヒョロうんち)によって健康状態を知り、良いうんちを出すために朝ごはんをしっかり食べることや排泄に我慢しないこと、好き嫌いせず野菜や果物を摂ること、運動することを学びました。最後に,トイレの正しい使い方も学ぶことができた1時間となりました。

11月22日(火)から業間休みにチームジャンプを行いました。子どもたちは縦割り班に分かれて大縄跳びにチャレンジ!協力して寒さに負けない体力づくりを目標に実施しました。最初のチームジャンプで中・高学年は30回以上跳びました。低学年はまだ、慣れていないので数回でしたがこれからの経験で跳ぶ回数が増えていくか楽しみです。

11月18日(金)に高学年は家庭科の時間に調理実習を行いました。今回はジャガイモ料理に挑戦しました。包丁の取扱に注意してじゃがいもを皮むきして調理しました。子どもたちはそれぞれポテトサラダ、ベイクドポテト、粉ふきいも、ジャガイモのキンピラ、ポテトスープなどの料理を完成させ、おいしく食べました。

11月18日(金)に子どもたちは業間時間に全校外遊びを行いました。正義の警察が悪の泥棒を捕まえる鬼遊びを行いました。前半は泥棒役が子どもたちで警察役は先生たちで遊びました。逃げ惑う子どもたちは全員、先生たちに捕まえられました。後半は警察役が子どもたちで泥棒役には先生たちで遊びました。先生たちは全員、子どもたちにつかまりました。寒い中でしたが激しく動き回ることで楽しく元気良く交流できました。

11月18日(金)をもって,北海道教育大学釧路校の教育実習生2名のへき地校体験実習が終了しました。2週間の体験実習を終えた実習生から「へき地校を実習して今まで課題であったことが明確になり、もっと考えていきたい。」「複式授業が不安でしたが少しずつ、わたりやずらしを身につけたり難しいといわれた理科の実験準備をうまく乗り越えていけたりして素晴らしい実習となりました。」という感想をいただいました。これからも様々な経験を積み,未来の素敵な教員として頑張ってくれることを願っています。

11月17日(木)に中学年では図工の時間に段ボールの特徴を生かして便利でおもしろいボックスを作成しました。引き出しを工夫してイヌ型ボックスやピアノ型ボックスを作りました。次の図工の時間では飾り付けをして仕上げる予定です。楽しく使える自分だけの入れ物作りに意欲的に作成していました。

給食メニューを紹介します。

11月14日(月) 11月15日(火) 11月16日(水)

・ごはん ・チキンピラフ ・クリームスパゲティ

・キャベツの味噌汁 ・野菜スープ ・はちみつレモンゼリー

・ちくわのカレー揚げ ・ほうれん草とコーンのソテー

・ひじきの煮物

今週もおいしい給食をいただきました。

11月16日(水)に全校児童を対象にブックトークを行いました。中学年では,鶴居村図書館司書の方が子どもたちに「たいらばやし」という寄席の絵本を読み聞かせしていただきました。笑いが出るほど楽しい読み聞かせでした。他に落語をテーマにした「はつてんじん」や「じゅげむ」などの絵本や落語を紹介した「伝統芸能」の本や落語の時代背景にあった「江戸時代のくらし」の絵本を紹介してもらいました。最後に子どもたちは,思い思いに好きな本を選んで楽しそうに読んでいました。

11月15日(火)に教育実習生(2名)による研究授業が中学年で行われました。それぞれの実習生は算数の授業(3年生:重いもの<国語辞典、タブレット、お道具箱>を測るのにkgを使おう、4年生:1より大きい分数はどうように表すか考える)と理科の授業(3年:ものの形を変えると重さはどうなるのか、4年生:とじこめた空気をあたためるとどうなるのだろう)を行いました。実習生にとって複式の授業で準備するのは大変だったと思いますが、緊張することなく落ち着いて楽しく授業を行うことができました。あと、少しの実習期間を有意義に過ごして欲しいと思います。

11月11日(金)に1・2学年は養護教諭から給食を食べるときのマナーについて給食指導を受けました。ばい菌やウイルス防止のために手洗いやガラガラうがいの大切さや食べる時の正しい姿勢、食べ方、ゲップした時のマナーを学びました。

11月7日(月)に1・2年生は食育として、酪楽館で鶴居村の地場産物(牛乳、生クリームなど)を活用してアイスクリーム作りを体験しました。みんなで手分けしてアイスクリームの材料を計量していき、砂糖が140gと聞いて多さに驚いていました。次に練乳・生クリーム・ココアパウダーと牛乳を混ぜあわせ、機械にいれて30分待ちました。その間に「牛乳の栄養」について栄養教諭から教えていただきました。カルシウムに注目して、なぜ給食はジュースではなく牛乳なのかをみんなで考えました。完成したココアアイスは絶品!みんなでたくさんおいしくいただきました。

給食メニューを紹介します。

11月7日(月) 11月8日(火) 11月9日(水)

・ごはん ・ごはん ・きつねごはん

・玉ねぎの味噌汁 ・卵スープ ・かしわ汁

・おでん風煮 ・ザンタレ ・ほうれん草おかか和え

・ナムル

今週もおいしい給食をいただきました。

11月7日(月)に北海道教育大学釧路校から来られた教育実習生2名の着任式を行いました。中学年を中心に2週間本校で学ぶことになります。未来の教員として充実した教育実習となるよう期待しています。最後に歓迎の意を表して子どもたちは校歌を歌いました。

10月31日(月)に高学年は外国語の時間にリスニングクイズを行った後、5年生は行ってみたい場所やその理由のたずね方、答え方を使って英語で表現する学習をしました。6年生はどのスポーツに挑戦したいかを尋ねて答える英語の学習をしました。パイナップルのお面をつけた先生からのリアクションも交えて英会話を楽しく表現していました。

10月31日(月)に1・2年生は,音楽の時間に体育館で校歌と学芸会で発表された「チポリーノの冒険」の曲を合唱しました。又、ピアノ伴奏の音(うさぎと亀、かごめかごめなどの曲)に合わせて亀をまねたり、手を繋いで内向きの輪から外向きの輪になったり楽しく表現していました。後半は教室で鍵盤ハーモニカを使って2年生は「カッコウ」の歌を演奏し、1年生は「どんぐりぐりぐり」の歌を上手に演奏しました。

10月27日(木)に避難訓練を実施しました。今回は、予告なしの抜き打ちで行いました。地震が発生し、給食室より出火したという想定で行いました。休み時間でしたが、子どもたちはしっかりと放送を聞き、机の下に身を隠したり、場所によっては姿勢を低くして頭を守ったりしていました。火災発生後は口、鼻を覆い、最寄りの避難口からそれぞれ消防署詰め所を目指して真剣に避難できました。避難時間は3分25秒でした。校長先生から「自分で自分の命を守るために正しく放送を聞いて誰かについて行くのではなく自分で判断して逃げて下さい。」とお話しがありました。

10月26日(水)に中学年は体育の時間に走り高跳びを学習しました。高く飛び越えるためにはさみ跳びを学習することで走り高跳びの記録に挑戦しました。記録が伸びるコツを掴むために何度も挑戦して95cmの高さを飛び越えた子もいました。

10月26日(水)に1・2学年は体育の時間にマット運動を行いました。前転回りを行い、全員が達成した後、後ろ回りに挑戦しました。後ろ回りを成功させるためにイメージトレーニングとして最初に両手を耳の側にあてゆりかごのように揺さぶり体全体を後方に回転する運動を行いました。その後、坂のあるマットに後ろ回りを挑戦しました。ほとんどの子ができていました。ある子どもは坂のないマットで成功させた子もいました。子どもたちは何回も後ろ回りに挑戦しました。

10月24日(月)~11月25日(金)の期間で,好きな本を読む朝読書を行っています。子どもたちは楽しそうに、真剣に本を読んでいます。読書期間後には本の名前や作者,あらすじ,心に残った場面、おすすめポイントなどを発表する場を設け交流する予定です。

給食メニューを紹介します。

10月25日(火) 10月26日(水) 10月27日(木)

・五目ごはん ・ごはん ・黒糖パン

・けんちん汁 ・キムチ汁 ・カレースープ

・ごま和え ・麻婆豆腐 ・野菜コロッケ

・ナムル

今週もおいしい給食をいただきました。

10月20日(木)に高学年は体育の時間に幅跳びとボール投げを行い、記録をとりました。最初は思うような記録が出ませんでしたが徐々に練習を重ねていくうちに跳び方や投げ方の工夫で体が思うようになり記録が伸びていました。最高記録は幅跳び3m55cmでボール投げ48mでした。

10月20日(木)に2年生は図工「はさみのアート」の学習を行いました。白画用紙をハサミで好きな形のパーツ(お面形、草木形、螺旋形、ハート形、丸形など)を切り抜き、切ったパーツを黒画用紙に組み合わせて貼り付けし、表したいことを表現する作品を作りました。気に入ったパーツを交換しながら楽しく「はさみのアート」を作成しました。

10月20日(木)に1年生は図工「まどからこんにちは」の学習を行いました。 色画用紙に複数の色んな形の窓(四角、三角、ひし形、円、ハート形など)を書いてカッターで切り込みを入れ、開いた窓の用紙の下に白画用紙をあてて窓に猫や木、人の顔などを描きました。窓の形を工夫して楽しい窓を工作しました。

10月20日(木)に3年生は理科「光の性質」の学習で虫メガネを使って黒い紙に光を集めて「煙が出たー!」「紙に穴が空いた~」と熱中して取り組みました。途中で雲が出てくるなど,思うようにいかず,何回目かの実験でしたが,どうにか光が集まると高温になり煙が出ることを確認できました。

給食メニューを紹介します。

10月18日(火) 10月19日(水) 10月20日(木)

・ごはん ・たけのこごはん ・ごはん

・具だくさん汁 ・かぼちゃ団子汁 ・白菜のみそ汁

・ひじきハンバーグ ・かぶのそぼろ煮 ・ホッケフライ

・白菜のおひたし ・野菜炒め

今週もおいしい給食をいただきました。

学芸会の後半,体育館で子どもたちの歌唱や合奏,表現を発表しました。学級音楽では1学年は「おひさまマーチ・ほしぞらララバイ」と「あのね」を鍵盤ハーモニカで演奏し、2学年は「かえるの合唱」と「ドレミのトンネル」を鍵盤ハーモニカで演奏しました。又、1・2学年で「チポリーノの冒険」を歌いました。中学年は「エーデルワイス」をリコーダー演奏と歌で発表しました。高学年は「カントリーロード」を歌(日本語版と英語版)とリコーダーで発表しました。全校音楽では,「歌よ ありがとう」を合唱しました。表現部門では低学年がおおきなかぶにアレンジした「おおきなかぶと・・・」の劇とダンスを披露しました。ユーモアにあふれる演技に場内から笑いがこぼれました。中学年は「ダンスホール」と「私は最強」の曲を全力で踊りました。ダンスのリズムに合わせて手拍子をしていただきました。激しい踊りに場内から大きな拍手をいただきました。高学年は7月に行った新たな行事の「全校しもほろEnjoy Day」のなりたちを劇にして演技しました。また、その喜びを「ピースサイン♪」の曲からダンスで表現しました。9月下旬から準備してきた成果を十分に披露することができました。観客の皆さんからたくさんの拍手や称賛をいただいたことで,子どもたちは達成感とともに自信を持つことができたと思います。これからの学校生活でもここでの学びを生かし,またひとまわり成長してくれることを願っています。地域の作品として盆栽と陶芸、ヒンメリ、コーン人形など多数の作品をお寄せいただきました。ありがとうございました。

10月16日(日)にふれあいパーク・学芸会を実施しました。前半のふれあいパークで子どもたちは,生活科や総合的な学習の時間に取り組んできた学習を発表しました。1年生は,自分に興味ある動物(ねこ)や鳥(シマエナガ)、昆虫(カブトムシ、高山チョウ)について調べたこと(特性や生態)を発表しました。2年生は鶴居消防署・釧路動物園・鶴居村図書館・幌呂郵便局の見学で仕事場の裏側や施設で働く人たちの工夫や仕事の思いなど取材してきたことを画像にして発表しました。又、クイズ(消防士の着替え時間、図書館の蔵書数、赤いポストの由来、鶴居村のポストの数)も交えて楽しい発表会でした。中学年は,下幌呂にいる名人(ヒンメリ、酪農、ケーキ作り)を取材してきたこと(名人のすごさや工夫、苦労、嬉しい事)をパワーポイントで使って発表しました。高学年は,将来の夢として様々な職業(獣医師、医師、教師、漫画家、イラストレーター、キャラクターデザイナー、消防士、鳥類学者、動物看護師、ひよこ鑑定士、カラーリスト、校正者、自然に関わる職業)を調べ、仕事の魅力や苦労、努力、やりがいなど働く意義・意味をパワーポイントで発表しました。また,場内の保護者からの質問に答え、感想をいただくなど,有意義な発表となりました。学芸会後半については引き続き明日の下幌News&Topicにて紹介します。

10月13日(木)に後期児童総会を行いました。児童会長と各専門委員長が,「みんなが楽しく居心地のよい学校に協力して取り組むこと」を目標とした活動計画を発表しました。児童会三役の活動計画からは,こども会議、いじめ防止活動、イラスト展、お楽しみ会、赤い羽根募金などの計画案が発表されました。文化委員会からは読書イベントの計画が発表されました。放送保健委員会からは音楽リクイントロクイズや特別企画の先生インタビュー,クリスマスの計画が発表されました。どの活動計画も拍手をもって承認されました。今後の児童会活動が楽しみです。

給食メニューを紹介します。

10月11日(火) 10月12日(水) 10月13日(木)

・ごはん ・ウインナーピラフ ・ミルクパン

・わかめの味噌汁 ・キャベツスープ ・ミネストローネ

・すき焼き風煮 ・チキングラタン ・コーンソテー

・なめ茸和え

今週もおいしい給食をいただきました。

10月11日(火)に体育館で学芸会総練習を行いました。最初に1年生から「はじめのことば」で開演のご挨拶をした後、音楽部門では各学級で鍵盤ハーモニカやリコーダーを使って演奏し、歌を発表したり全校児童で合唱したりしました。表現部門では各学級で劇やダンスを発表しました。最後に6年生から「おわりのことば」で閉演のご挨拶をしました。本番に向けてよい練習になりました。また、学芸会を成功させようと児童の係活動(アナウンス、幕の開閉、スポットライト、舞台用具の設置・片付け)もしっかり行われていました。

10月7日(金)に子どもたちと先生方は体育館で学芸会に向けた会場設営を行いました。ステージや体育館を清掃した後に椅子,紅白幕、スポットライト等を設置し、学芸会を迎える準備が整いました。みんなで行った会場準備でしたが,一人一人が真剣に作業に取り組む姿から,学芸会を成功させようという気持ちが伝わる時間となりました。

10月3日(月)に体育館で学芸会に全校合唱する「歌よ ありがとう」を練習しました。子どもたちは発声練習(お腹を使って声を出す練習)した後、立ち位置と目線を確認して合唱しました。歌詞の中でハモるところや注意するポイントを習って上手に合唱しました。学芸会に向けて頑張っています。

給食メニューを紹介します。

10月3日(月) 10月4日(火) 10月5日(水)

・きんぴらごはん ・カミカミ丼 ・チキンカレー

・舞茸の味噌汁 ・大根の味噌汁 ・ゼリーあえ

・鶏肉の照り焼き ・もやしとコーンのおひたし

今週もおいしい給食をいただきました。

9月28日(水)に児童会長より学芸会のスローガン「心を合わせて全力で感動と笑顔を届けよう!」が発表されました。副会長からスローガンの理由を「みんなが心を合わせて取り組む姿を見てもらいお客さんに感動してもらいたいという思いをこめました」と話しました。後半はクラブ活動の発表を行いました。ネイチャークラブは自然観察やミニキャンプの活動報告を発表しました。文芸クラブは完成した絵本やイラスト、ファンタジー図鑑、ポーチ、思い出ボックスを紹介しました。

9月27日(火)に中学年は「さがせ、下幌呂名人」と題してケーキ店でも有名な夢工房でシェフのケーキ作りを見学しました。子どもたちは少しずつ完成するケーキに目を輝かせて見ていました。今後、予定している学芸会のふれあいパークでこの日に学んだことを発表する予定です。

9月27日(火)に6年生はカヌー体験を行いました。 塘路湖から細岡駅付近まで,およそ2時間,ゆっくりと川下りをしました。 天候にも恵まれ,ガイドさんに自然に関する情報を教えていただきながら,雄大な釧路湿原を五感で味わっていました。野生動物もたくさん発見し,改めて釧路湿原の雄大さ,自然の大切さを感じることができました。

9月26日(月)に後期児童会三役の認証式が行われました。校長先生から,「みなさんがどんな学校にしたいか、限られた時間の中で自分たちがやりたい事をどんどん出してどんな事ができるか、どうしたらよいかを児童会三役を代表に考えてほしいと思います。」とお話がありました。後期の下幌呂小学校がよりよくなるよう,三役の皆さんは中心になって頑張っていきましょう。

給食メニューを紹介します。

9月26日(月) 9月27日(火) 9月29日(木)

・きのこごはん ・チキンピラフ ・ごはん

・じゃがいもの味噌汁 ・野菜たっぷりスープ ・ニラの味噌汁

・カニカマのおひたし ・グラタン ・おでんの風煮

・ツナ和え

今週もおいしい給食をいただきました。

9月21日(水)に高学年は図工「わたしの大切な風景」の学習を行いました。 これまでの学校生活を想い起こし,描きたい風景(校舎、児童玄関、書棚廊下など)を選び,絵で表現する活動です。 下描きを細部までこだわり黙々と描く子,絵の具で色をぬり始める子など,それぞれの進度で丁寧に取り組んでいます。 来週には完成予定です。学芸会で御来校の際,ぜひ御覧ください。

9月21日(水)に1・2学年は鶴居消防署の協力で細部(ホース、吐水口、消化器など)が公開された消防車の絵を描きました。1年生は消防車の細部まで丁寧に鉛筆で下書きした後、クレヨンで色塗りしました。2年生はタブレットにタッチペンや指で細部まで消防車を描きました。どの絵も素敵な作品を目指して描きました。10月16日の学芸会には素敵な作品が飾られると思います。是非,ご覧ください。

9月21日(水)に業間時間を利用して体育館でシャトルランを行いました。ドレミファソラシドBGMの後の「ズン」という音に間に合うようにラインを踏んで体育館を往復しました。ある3年生は59回も走り、最高回数の児童(6年生)は88回も走りました。子どもたちは記録を伸ばすために一生懸命に走りました。

9月20日(火)に前期児童総会及び後期児童会役員選挙を体育館で行いました。最初に校長先生がお話された後、児童会総会では児童会会長をはじめ,各専門委員長の子どもたちが活動反省と後期に引き継ぎたいこと等を発表し、前期児童会会長から前期の反省を生かして後期の活動につなげて下さいという挨拶をして総会を終えました。その後,後期児童会役員選挙を行いました。立候補した子どもたち(会長、副会長、書記)は,立候補の理由や当選したらやりたいこと(仲の良さを伸ばすためのあいさつ運動、お悩みポストを設置、休み時間アンケート)などを力強く演説し,その後に信任投票が行われました。最後に教頭先生から,「後期児童会三役に立候補した児童は自分でやりたい事を考えて発表して素敵でした。他の児童も自分にできることはないか考えてもっと充実できるようにみんなでよりよい学校にするために頑張って下さい」とお話がありました。

9月16日(金)の授業参観及び学級懇談会には,多くの保護者の皆様に足を運んでいただくことができました。1・2学年では体育館で体育の授業を行い、徒競走やフラフープを使った運動、航空身体検査運動(素足で片足のかかとに片足のつま先をつけて目を閉じることで平衡感覚を養う運動)、マット運動(だるま転がりや前転)を公開しました。中学年では,社会科の授業で3年生は農家の仕事について釧路で作られている作物を調べる学習を公開し、4年生は水害被害にあった町の画像を見て水害に備える町づくりについて考える学習を公開しました。高学年では,家庭科のソーイングを行い、3つの縫い方(なみぬい、本返しぬい、半返しぬい)で上手に縫うコツを探りながらマスターする学習を公開しました。学級懇談会では,担任の先生から前期の教育活動や子ども達の様子、後期の活動について説明し,意見交換が行われました。

9月15日(木),子どもたちは晴天の中,毎年借用させていただいている畑で大量のデントコーンを収穫しました。収穫後に体育館で縦割り班ごとにコーンの皮むきをしてコーンを干す時に吊せるように2本のコーンの皮を結んだ後、外物置に干しました。今年の収穫数は1056本でした。昨年より少し少ないですが比較的長いコーンを収穫しました。子どもたちからは,「1年生が上手に皮むきと束ね作業できて驚いた。」「今年も上手に皮むきできた。」「時間内に作業ができてよかった。」「黒い虫がコーンに付着していたのが気になったがみんなで楽しく作業できてよかった。」など,達成感に満ちた感想が出されました。この学習では,教育委員会をはじめ,土地所有者様,タンチョウコミュニティーの方の協力をいただいております。また来年度もよろしくお願いいたします。

鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。